# 協会誌「 D 」

1号 特別対談「足場のない演劇」

巻頭挨拶

《 バラックからの出発 》の心で!

和田喜夫( 日本演出者協会 理事長 )

日本演出者協会が誕生したのは1960年ですから、ほぼ半世紀が過ぎたことになります。設立の目的は、規約に記されているように 「日本の専門的演出家の社会的経済的芸術的地位の確立、芸術的能力の向上のための研究・芸術上の相互援助をはかることを通じて日本演劇の発展に資すること 」 であり、「 その目的を達成するために必要ないろいろな事業を行う 」ことでした。昨年の役員改選で理事長の仕事をお預かりした時にまず考えたことは、当初の目的がどのように実現できているか、またこれからどう発展させることができるかということでした。この20年の間に協会は大きく変わっています。その一つは、新劇の人たちによって設立された協会に、商業演劇、アングラ、そして小劇場の演出者が加わったということ、もう一つは文化庁の助成を得て、毎年の事業を立ち上げたことです。1997年から10年間、事務局長の仕事を務めさせて頂きましたが、当初は協会員も350人弱位で、予算も無く、独自の事務所も持てない状況でした。痛感したことは、ジャンルや世代や地域を超えての協会員の対話や交流が非常に少ない、ということでした。理事会に提案し、協会を活性化するために地域交流や継続事業を推進し、その中で協会員を増やし、〈 対話の場 〉を増やすことで、共有できるものを確認し合い、社会に対して共同で演劇の使命を明確にアピール出来ないものかと考えました。

協会の特別事業として1999年に『 国際演劇交流セミナー 』を始め、その後『演劇大学』を毎年各地での開催とし、新たに『 若手演出家コンクール 』を始め、また一般事業としては、お互いの仕事を知るための『 観劇案内 』の拡充、そして情報交換・広報の場としての『 協会誌 』をリニューアルし、充実した媒体として発行することにいたしました。手探りで始めた事業ですので、それらをさらに活性化し、新たなプランを検討し合うスタート地点に今再び立っていると考えています。この数年、社会に向けて〈 演劇 〉について新鮮に丁寧に語ることの必要を強く感じています。設立当初に〈 社会的地位の確立 〉と記した理由は、演劇が多くの偏見を持たれていたからだと思いますが、その問題は今も根強く残っています。演劇の根底にあるものは、人の繋がりであり、対話だと考えていますが、演劇人同志の世代やジャンルを超えた対話、社会との対話が、現在の大きな課題だと感じています。今年に入って、公共劇場での芸術監督の問題が浮上していますが、《 私たちの劇場 》とは何かという問題にも、積極的に関わり、提言してゆきたいと考えています。

広報部長挨拶

新たなる広報に向けて

篠﨑光正( 日本演出者協会 広報部長 )

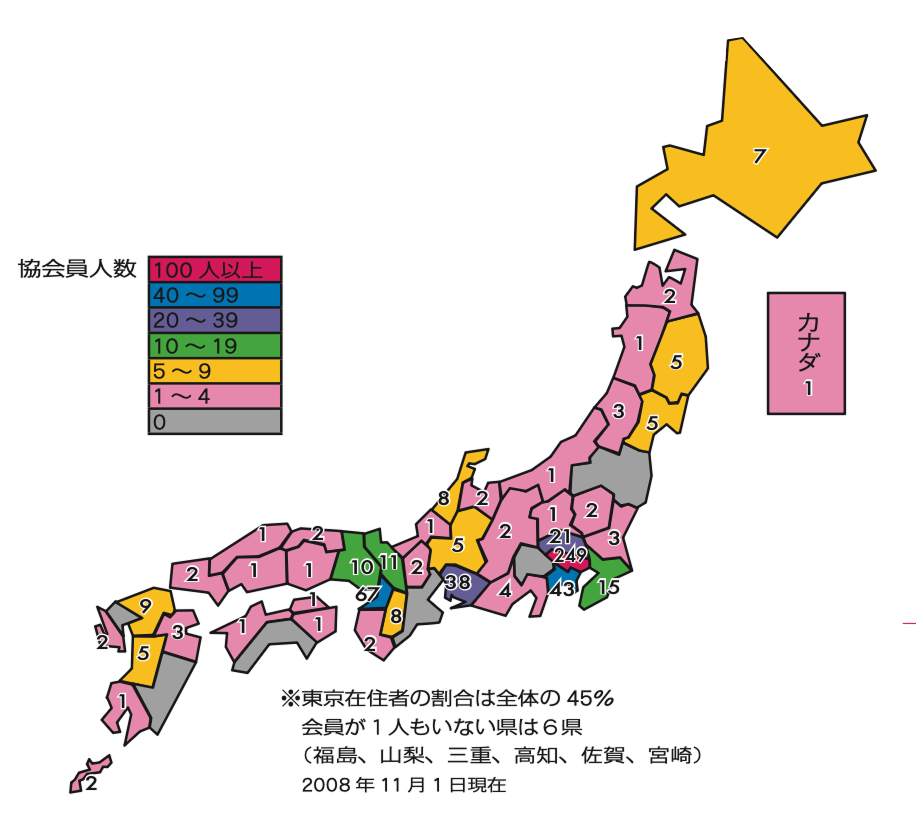

「 コミュニケーション 」という日常性を獲得した演劇が、劇場などの劇的空間から飛び出し、学校や街中の小空間に現れるとき、私たち演出家とはどういう関係をもちうるのか。さらにまた、本来の演劇として国際交流が進む中で、演出家は世界のどの方向に位置づけ、演劇創造のかじ取りをしていかなければならないのか。新たな展開の中で、日本演出者協会は、いよいよその存在感を増している。もとより、演劇創造の場では、たった1人の存在である演出家にとって、専門的演出家が集う協会の持つ意義は極めて大きく力強い。今まで協会が培ってきた事業のノウハウ公開やアーカイブ整備、会員交流の促進など、いま会員一人々々還元する時がきた。IT化が進む世の中の流れに追いつき、会員のための迅速な広報を実現させたい。一方、この協会にはアキレス腱ともいえる問題もある。会員同士の世代の壁である。20代から90代までの幅広い年齢層の相互交流の難しさ。この問題解決のための情報交換の充実を広報で支援したい。また、東京に過半数の会員が集中するアンバランスが、これまでの会員交流のブレーキとなっていたが、この問題も広報で支援したい。

そして最後がコンプライアンス体制の確立への広報の支援である。協会の中での法令遵守の仕組みづくりを支援し、社会的責任体制の確立を目指す情報公開を支援するのが、今回の広報改革の大きな目玉のひとつである。さて、新しい広報は2つの大きな柱、協会誌「 D 」の発行と、ホームページの改革からはじめ、協会員間の情報の共有、全世界の演出家および演劇界への協会広報へと発展させたい。協会誌「 D 」は年2回発行を予定。協会の顔として名刺代わりになるような協会の基本的広報および事業等記録誌を目指す。余談だが広報部員は読み物としても面白い広報誌を目指しやる気満々である。ホームページは、会員相互交流、国際交流、協会事業広報、会員へのサービス提供、外部利用者へのサービス、協会の全記録アーカイブ公開を目的として、大幅な改訂を目指している。また、会員サービスの充実の為、情報更新の充実を目指したメールマガジンの発行や国際交流への門戸を開く英語版ページや会員以外の閲覧者へのサービスをも含めた携帯サイト開設、会員サービス向上へ向けて会費納入機能など事務作業支援機能などを充実させる計画である。広報部は、演劇状況の小さな変化ひとつ見逃さずに、何時も新鮮な情報を会員に提供し、心細やかな会員サービスの向上を図って行きたい。

創刊号を飾る対談は、日本演出者協会の大先輩である戌井市郎先生と、

いまや、世界的にその活躍が注目される坂東玉三郎氏。

新派のころから深いつながりのあるお二人に、演

出論とこれからの演劇の課題について、語っていただきました。

足場のない演劇

対談 戌井市郎 × 坂東玉三郎

玉三郎――

きょうは、演出家として呼んでいただいて、とても嬉しく思っております。

戌井――

お忙しいところをようこそ。玉三郎さんは、歌舞伎や新作だけじゃなく、ジャンルをこえて昆劇にも取り組んでおられますね。昆劇は、1960年代に森本薫の『 女の一生 』を上演しに中国へ行ったときに、鍾 しょうき 馗様の喜劇みたいなのを講堂のようなところでやっていたのを観て、おもしろかったんです。京劇よりは前でしょ、昆劇は。

玉三郎――

300年ほど古いです。その昆劇を、北方というか北京に持っていったのが京劇です。だから、先生に言うのも失礼なんですけど、『 白蛇伝 』とか『 覇 は お う べ っ き 王別姫 』、そのほかも。

戌井――

京劇でやっているのは全部、昆劇から出ているわけですか、なるほど。中国といえば、中国公演でご一緒した故有吉佐和子さんを思い出します。有吉さんの作品では、『 華岡青洲の妻 』や『 ふるあめりかに袖はぬらさじ 』を、玉三郎さんはやっておられますが…。

玉三郎――

『 華岡青洲の妻 』はご縁がなくて1回しかやっておりませんが、『 ふるあめりか〜 』は、こんなに回数を重ねてやらせていただけるとは思いませんでした。国立劇場での初演を拝見したときに素晴らしいと思いました。

戌井――

おもしろかったんだねえ、きっと。

玉三郎――

おもしろかったです。

戌井――

これまでいろいろなさっていらっしゃるけど、やっぱり、玉三郎さんの去年の『 ふるあめりか〜 』の歌舞伎の舞台は、たいへんすごかったと思います。前の杉村春子さんより、回数多くなりましたよ。200回以上ですね。まだいけますね。

玉三郎――

はい、200回以上になりました。じつに脚本がよくできていますよねえ。おもしろくて、悲しみもあるし、日本を風刺していて、日本の精神的なものが、非常によく出ている。

戌井――

有吉さんは歌舞伎を勉強したから、やっぱり、歌舞伎の脚本になっているんですよ。

演劇はひとつの建築とおんなじ。

最終的な装飾の部分が、役者の個性。

なぜ、演技に型をつけないのか。

玉三郎――

演出に興味をもったのは、25歳ぐらいで、『 マクベス 』とか『 オセロ 』などをさせていただいたころからですね。歌舞伎は、演者が演出していったりとか、型が残っていますが、翻訳劇の経験を通して、舞台は、照明や装置、衣裳、舞台監督など、たくさんのスタッフでつくっていくものだということをしだいに理解したんですよね。また、実際に体が悪かったこともあり、舞台に立てなくなるんじゃないか、という考えも持っていて。そのころから、脚本への理解や解釈のために音楽や絵画を勉強し、海外へも芝居を観に行き、いつか、演出家になりたいと思っておりました。

戌井――

いまは立派なものですよ。

玉三郎――

いえ、まだまだこれから勉強しなくてはなりませんが、じつは僕は、ほんとうは、演出と出演とは兼ねるべきではないと考えています。やはり、大きいところからみて、おかしいよ、ズレてるよって言ってもらわないと。演じる者が演出するのがいちばんいけないことです。だから、僕はなるべく、自分ひとりでは演出しないです。

戌井――

僕は玉三郎さんの演出の駄目だしを、後ろで聞いていました。たぶん、こういうふうに演技しろとか、仕草やなんかを自分でやってみせられるのかと思ったら、全然ない。ただ言葉で、解釈や気持ち、プロセスを説明されて、役者は、はい、はいとそれを聞いている。だから普通の演出家とはひと味違うんです。それこそ演出の本質、つまり、ほんとうの演出ですよ。

玉三郎――

昔からの演出なり言い伝えなりを聞いていくと、結局、演劇は建築とおなじなんですよね。ですから、小説なり脚本なりをどう解釈するか。それにはなにを用意しなきゃいけないか。それと、用意したものの裏づけがどういう脚本の読みからきているか。そこから演技に入っていくので、それがないうちにね、形だけつけることはできない。

戌井――

そうですね。

玉三郎――

歌舞伎の場合は型でつけていきますが、しかし、その歌舞伎の長い歴史の中の型というのは、その脚本の読み方の土台や中身が当然あっての型ですから。だから、美術も衣裳考証も、その土台があってできることで、こういう色が着たい、こういう音色を出したい、ここに立ちたいという理由でできるものではないですね。ただし、建築物の最終的な装飾の部分は、役者の個性。たとえば、家をつくって、どんなテーブルにするか、どういう布団の生地にするか、なんの装飾方法かということが、役者の個性になってきます。けれど、「家」がちゃんとできてないうちは、装飾はできません。

戌井――

難しいんだよ、演出家は。

玉三郎――

先生は、杉村春子先生とか、水谷八重子先生とかをずっと演出してらしてね、役者に任せるだけ任せておいて、最後に要点だけを指摘することに、非常に演出のポイントがあるんですよね。たとえば、20歳ごろ演じた『風のかたみ』っていうのは悲劇なんです。すると、どうしても若いときって、泣けるセリフになっちゃうんですよね。戌井先生はそのとき、「語尾を、泣きに入らないで研究なさい」と、ひと言おっしゃった。

戌井――

あ、思い出しましたね。

玉三郎――

そうなんです。先生は、ひたすら泣き台詞にならないようにと言ってらしたんです。それは、感情を上塗りしてはいけない。乾いてしゃべりながらその脚本の意味を出せ、ということを、具体的におっしゃったわけで、ただ「泣くな」と言ってるんじゃないんですね。それは、若いときに陥りやすい、本の読みの通りにセリフをなぞっていくことをするな、ということを言われたのだと思います。先生は、演出の勉強はどんなふうになさってこられたのですか?

戌井――

いやあ、演出の勉強ってね、特別なものはないんですが、まあ、僕の前には先生が3人もいたから、その先生の演出について行って、見て勉強しましたね。

玉三郎――

それはどんな先輩方だったのですか?

戌井――

久保田万太郎、岸田國士、岩田豊雄です。こんなことがありました。岸田先生の演出のときの脚本の出来が良くなく、先生がテキストレジされることになり、君、手伝ってくれと言われて鎌倉のホテルに連れて行かれたんです。原稿用紙を渡されて、これから自分がしゃべるセリフを聞いて、声を大きく出したときにそれを書くようにと。先生は歩きながら「あ、先日は失礼しました」「いや、どうも先日は…」と、ああでもない、こうでもないという感じで繰り返すんです。セリフは語る当人、相手、その時の状況で一つのセリフに、幾通りもの言い方がある、ということなんですね。これは劇作家のセリフを書く術、役者の物言う術、演出者の解釈の基本で、私は実際に即して勉強させてもらいました。

戦後。

変わる生活様式の中で、断絶したもの。

玉三郎――

いまは、60~70歳、戌井先生より一つ下の世代がものを創っていますけれど、振り返ってみると、戌井先生の先生方が生まれた明治というのは、やはり、借り物ではない、自分自身がある時代なんですよね。去年亡くなられた照明家の小川昇先生にしてもそうでしたね。たとえば、あかりというものは、太陽の光と、ランプと、ろうそくで解釈できるあかりなんです。ただ、それ以降になると、蛍光灯のなかでできてくるあかり。蛍光灯は方向性がないので、ただ照らすだけ。そこが戦後の、大きな時代の変わり目。ヨーロッパとかが、あかりがきちっとしているというのは、もともと、太陽の光とろうそくの光で根本的に生きているので、そういうあかりづくりをするんです。ところが、日本の生活様式が変わり、蛍光灯で生きていると、ヨーロッパの建物をもってきて、すんなり蛍光灯つけちゃうのね、やっぱり。すると、そのなかの、あかりが出てこないと思います。

戌井――

はああ。僕が教えている文学座の若い女優さんも、生活に畳がなくなり、立居が不自然で、正座ができない。

玉三郎――

これ、客観的に見るとですね、やはり、昭和になって、国の文化というものが、一回、断絶するんですね。戦前、そして混沌とした戦後を、文学座なり俳優座なりが、こうやって生きてきたのですが、そのあとにできたものは、どこに足を置いたらいいかわからないという国の状況の中で、考えていく。その中で、脚本はともかくも、時代考証なり、芝居の様式なりの基本となるものが、非常に曖昧な国柄になってくるわけですよ。そこがいちばん問題になるでしょうし、これから続く演劇は、そこに足をつけることが大事というか、そこに足をつけないと大きな建物が建たないと言えると思いますね。

いま、あらためて、演出家の仕事とは。

編集部――

いま、演劇が完全にサブカルチャーの時代にありますが、演出者の役割とは?

玉三郎――

大きな意味で、演出家というのは、本の読みでしょうね、解釈。本の読みとは、意味だけじゃなく、歴史的な背景や国柄、地球全体の時の流れをよく読むということ。時代に反していてもいいのですけれど。反するということは、反さないものを否定していくことですから。その中でないと時代に反することはできないと思います。

編集部――

最近では役者さんがビデオで学ぶ。そのことは、どう思われますか?

玉三郎――

ぼくは、ビデオがあながちいけないとも言えないんですね。ただ、昔は文献や言い伝えが残っている。とくに、言い伝えのほうは歪んでいるときもありますね。文献だって読み方によっては表面的になる。しかし、見るってことは、その切り口から根本をどう探るかという発掘の作業なんですね。ですから、ビデオを見ても、ビデオの画面にとらわれさえしなければ見たほうがいい。で、それをつくった、演じた人が、何からその形をつくったかを探るのがビデオの断面で、そこから奥を見ないんだったら意味ないと思います。

戌井――

表だけを見て、意味ないですねえ。

玉三郎――

ええ。しかし、それは、文献もそう、言い伝えもそうです。言い伝えで、このときは、ここに目線を置くものだと言われて、ここに置けばいいんだじゃなくて、なぜそうなったかを考えれば、もうちょっとズレる、あるいは、その気持ちをもって違う目線にいくこともあり得ますよ。そのことを大事にすれば、ビデオはおおいに利用すべきです。

戌井――

まったくその通りだと思いますね。きょうは、いいお話をありがとうございました。ぜひ、この機会に、日本演出者協会にお入りください(笑)。

戌井市郎【 いぬい・いちろう 】

1916年、京都生まれ。1937年、文学座の創立に参加。演出家として、文学座をはじめ、歌舞伎、新派、商業演劇で幅広く活躍。(社)日本劇団協議会会長・(社)日本演劇協会理事・元日本演出者協会理事長。92歳。

坂東玉三郎【 ばんどう ・ たまさぶろう 】

俳優。いまや歌舞伎界を背負って立つ立女方だが、その枠を超えて映画監督、演出家としても世界の芸術家に大きな影響を与え、賞賛を得ている。

国際演劇交流セミナー2008報告 韓国特集

現代劇の中に生きる韓国伝統芸能の世界2「リズムと身体」( 報告 = 篠本賢一 )

【 概要 】

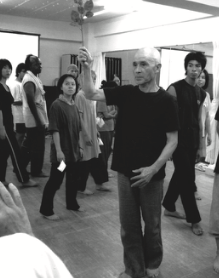

07年のワークショップが好評だった、孫 策( ソン·ジンチェク )氏のセミナー第2弾。今回は氏の主宰する劇団美醜の座長であり韓国演劇界で活躍している女優金星女( キム・ソンニョ )氏も加わり、氏の劇団で行われている伝統芸能を現代劇創作に生かす方法を学ぶ。主にタルチュムの動きを使った身体訓練法、パンソリのリズムによるリズムエチュードとアリランを唱和して伝統芸能の発声方法、孫氏の演劇論の伝授を中心に、セミナーは進行する。最終日には参加者全員がタルチュムの動きを使い、マダン劇の要素を盛り込んだパフォーマンスを発表した。

【 所見及び感想 】

孫氏がタルチュム、金氏がパンソリを担当し、それぞれが太鼓で伴奏をつけ、韓国のリズムを生演奏で体験する。「 最小の力で最大の効果 」を生むことを目標に、緩やかな動きと瞬発力のある動きが融合したフレーズを繰り返す。下半身の強靭さと上半身の柔らかさが必要となる。声をかけ合いながら、短いフレーズを繰り返していくことで参加者全員に一体感が生まれ、会場全体が躁状態となっていく。サークルの中心で踊ると一人ひとりの身体から溢れ出てくる声は、参加者全員のエネルギーが身体の芯を通って上空に舞い上がるようであった。パンソリを通じて朝鮮民族のリズムを体験したこともそのような身体を獲得するための要因になっていた。多彩なリズムを手拍子や掛け声で、実践していくのだが、それらのリズムは、3拍子を基礎にしていつつ、間の取り方が絶妙で、休拍にエネルギーを蓄え、次に爆発する準備となっている。孫氏曰く「 日本の俳優は内向的で細かい演技には長けているが、韓国俳優の即興性と瞬発力に欠ける 」のだと。両国の長所を併せ持った俳優のイメージを探る作業となった。

2008年4月19 〜 22

講師 孫 策、金星女

通訳 洪明花

担当 森井睦、篠本賢一

参加者 31人( 男11女20 )日 芸能花伝舎

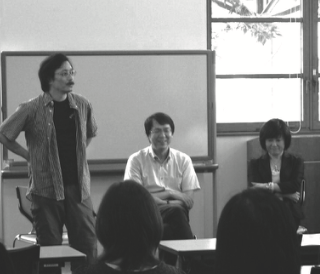

国際演劇交流セミナー2008報告 香港特集

伝統からの再創造( 報告 = 小林七緒 )

2008年 8月 15 〜 17日 芸能花伝舎

講師 呉偉碩

通訳 王美芳

担当 小林七緒、前嶋のの、篠本賢一、流山児祥

参加者26人( 男14女12 )

【 概要 】

香港を中心に俳優・演出家・作家・評論家として活躍する呉偉碩( エンディ・ン )氏によるワークショップ。太極拳の呼吸や動きを使って、俳優に必要な身体の動きや声をコントロールする練習を行う。「第三の目」を使って身体の内外を認識することを様々な方法で訓練し、最終日には全員で「 その場で生まれるエネルギー 」を使うことを体験した。

【 所見及び感想 】

初日、基本の立ち方。静かに呼吸し、背中に意識を集中し、目を使わずに周囲を感じる練習。この状態を「 第三の目 」と呼び、3日間随所で使われていた。正しい姿勢と呼吸を基本にして自分の身体を知る練習が続く。日常の動き全てをスローモーションにする、2人1組で相手の動きに連動してみる等。身体の動きをかく意識することで効果的に使えるようになり、また呼吸を使って相手に動きの方向やタイミングを伝えられる等をそれぞれ実感したようだ。2日目、声のエクササイズ。身体の一部が伸びて天井や壁に絵を描くことをイメージし、声で色をつける。集中 = 緊張ではなく、リラックスすることで自由な絵が描ける。次に声を使ってキャッチボール。相手の声のイメージを正しく受け取り、自分の声を返す。感情を押し付けず、ただ渡すただ受けるというのが難しいようだった。3日目、シェイクスピアの台詞でキャッチボールする。言葉の意味ではなく、それを発する人の身体の動きや呼吸でイメージをやりとりする。実際の舞台でも、このやり方で台詞外の感情を伝えられる。最後に全員で大きな円を作り声を出し共鳴させる。円の中心に1人が入り、周りからのエネルギーを受けて台詞を返す。周りの人は中の人の台詞を受けて声を返す。意味のある言葉での会話でない分、エネルギーのぶつかり合いがよく見えて面白い。円の中が無人の時の探り合いと人が入った時の集中との変化がはっきり出た。「 エネルギーは動いたからといって生まれるものでない。相手や周りをしっかり感じ、小さな動きでもそれに返すことで生まれる 」というエンディ氏の言葉を実感できる濃い3日間となった。

国際演劇交流セミナー2008報告 イギリス特集

コーポリアルマイム・ワークショップ( 報告 = 前嶋のの )

2008年9月1 ~ 4日 芸能花伝舎(東京)

2008年9月6・7日 芸術創造館(大阪)

講師 スティーヴン・ワッソン、コリン・スウム

通訳 巣山賢太郎

担当 森井睦、前嶋のの

参加者 東京49人( 男21女28 )・レクチャー40

参加者 大阪43人( 男11女23 )・レクチャー28

近代マイムの父、エティエンヌ・ドゥクルーが生み出した芸術様式「 コーポリアルマイム 」の技法を、ドゥクルーの最後のアシスタントであるスティーヴン・ワッソン、コリン・スウムを講師に迎え、4日間に渡って学んだ。主にコーポリアルマイムの基礎的な身体訓練に取組む内容で、参加者は自分の身体をコントロールすることを追求し続けた。ワークショップは、①身体の部位( 頭、首、胸、胴、腰、腕、足など )の認識と分別化、②身体と物体の関係性、そこに生じる重力の表現、③ダイナモリズム( 動きの速度や強弱など )の表現、④①~③を様々に組み合わせたコンビネーション、⑤シンプルな要素のみを与えられたインプロヴィゼーション、⑥様々な要素を含んだ小作品の取り組み、などで構成された。どのエクササイズを行う際もまず、決められた身体のポジションを正確に表現することが求められた。

ドゥクルーは人間の働く動作からヒントを得た作品を数多く創作している。そのひとつ「 洗濯女 」の一部が最終日の課題となった。まず縫い物をする女の、現実とそう遠くない動作を形式化した振付がある。次に同じ動作のパターンを繰り返すが、糸をひく手、腕が先ほどより高く高く伸び、そのまま大きく後ろに身をそらす動作へと繋がる。この時講師のコリンより「 自分の思考が伸びていくように糸をひいて 」という指示が入った。瞬間、現実的な仕事の動作から女の思考の世界へと表現が飛躍した。彼らはこの飛躍の時間を Day Dream( 白昼夢 )と呼び、これがコーポリアルマイムという芸術手法の魅力だと伝えているように感じられた。コーポリアルマイムの技法は、短時間で習得出来るものではない。ただ、思いのままにならない自分の身体と格闘することで、参加者はその訓練の先にある表現を意識出来たのではないか。ヨーロッパのフィジカル・シアターシーンに多大な影響を与えたドゥクルー。その追求をしっかりと受け継いだスティーヴンとコリンによるワークショップは、参加者にとって財産といえる経験になった事だろう。

国際演劇交流セミナー2008報告 ブラジル特集

海を越えた舞踏の劇的帰還( 報告 = 篠本賢一 )

2008年9月5日 芸能花伝舎

講師 マルコ・シビエル、リカルド・イアゼッタ、セルジョ・プポ、ケイ・サワオ、大野慶人

通訳 巣山賢太郎

通訳 東文子

担当 篠本賢一

参加者 43人( 男11女32 )

【 概要 】

タマンドゥア ・ ダンスドラマ・カンパニー( 以下TDC )の4人のダンサーと舞踏家大野慶人氏によるワークショップ。77年にブラジルに渡った前衛芸術家・故楠野隆夫氏( 01年没 )から舞踏を学んだTDCのメンバーは様々な人種が混在するユニークなカンパニー。大野慶人氏は父一雄氏と共に80年代から舞踏公演のために度々ブラジルに渡った経緯がある。ブラジルにおいて舞踏は、今や多くの観客を集めるジャンルであるという。

【 所見と感想 】

まず、TDC、白人のリカルドによるワークショップ。全身のリラクゼーションで、身体と呼吸を見つめ直す動きを繰り返す。続いてフロアでのエクササイズ。ワークショップ・リーダーは、リカルドから黒人のマルコに代わり、運動がリズミカルなものに変化する。「 パッ 」「 パッパラ 」などサンバ調のかけ声と共に、全員がサークルになって足を踏む動きを続けると、空間のボルテージは一気に上昇した。休憩をはさんで、大野氏のワークショップ。舞踏家土方巽が東北の農村生活から身体を再発見し、舞踏を創造した過程が解説される。次に、言葉の持つイメージを手がかりに身体を動かしてみる。雑巾を「 しぼる 」ようにして情念を表出させたり、真綿を使って感情を「 つむぎ 」だしたり、ティッシュを用いて「 心に花 」を咲かせたりなど、身体感覚を引き出す言葉の多彩さが圧巻である。全員が手を繋ぎ、腕を連動させ、現代社会の孤立した感性を解放させようとしたエクササイズが印象的であった。TDCの「 リズム 」を手掛りにしたエクササイズと、大野氏の「 言葉 」を手掛りにしたエクササイズは、外へ向かう身体の指向と内へ向かう指向の両面があり、参加者は多様な身体表現を体験することができた。地球の反対側ブラジルで、舞踏という日本の発祥の文化が形を変えて継承されていることは驚きに値する。見学の演出者にとっても、参加者の身体をひらいていく大野氏の言葉の力に刺激を受けたようだった。

演出家養成セミナー2008報告

演劇大学 in 熊本演技は「 あ る」ものよ、

「する」もんぢゃないわ( 報告 = 佐々木治己 )

2008年5月9 〜 11日 八千代座

2008年5月16 〜 18日 熊本県立劇場

講師 天野天街、流山児祥、小林七緒、永山智行夕沈、坂手洋二、清水弥生、高崎大志和田喜夫

担当 佐々木治己、山南純平

熊 本 県 立 劇 場 と 八 千 代 座 の 2 カ 所 で 3つのワークショップとシンポジウムが開かれた。八千代座では天野天街氏と流山児祥氏による三島由紀夫のテキストを用いた「 MISHIMA! 」、県立劇場では坂手洋二氏が講師になり戯曲と演出との関係を探求する「 現代演劇の演出」、そしてこれから報告する永山智行氏のワークショップが行われた。シンポジウムのパネリストは永山氏、坂手氏、高崎大志氏、和田喜夫氏。「 地域で演劇をするということ 」というタイトルそのままに、現在の九州演劇の戦略、その課題が話された。他県からの参加者もあり、東京、大阪主導でない演劇の在り方を示すシンポジウムとなった。ワークショップは、タイトルにあるように、「 する 」演技と「 ある 」演劇の違いをめぐる2日間。戯曲を読んでいく中で、登場人物と、自分自身の距離、そして、演技が自分と登場人物( キャラクター )との距離を埋める為に、キャラクターになることを「 する 」ということに演技の眼目がおかれていってしまうということに、一つの疑問を提出する。永山氏が障害者たちとともに作った『 隣の町 』での経験から、「 ある 」という演技が、何かをする、何者かがある、「 ある 」ということが持つ想像力に、「 する 」演技が持ち得ない想像力の可能性があるように感じたという。「 ある 」という演技はなんであろうか。

言葉を伝えるとき、言葉の意味よりも、言葉を伝えようとすることや、言葉以外の何かが伝わることが、音( 言葉になる以前の )、身振り、表情を通して現れる。言葉だけで伝わるという確信は貧困な身振りと音、表情となるが、言葉だけでは伝わらないという危惧を覚えた障害者の「 音 」は豊かである。ここに「 劇的 」に「 する 」のではなく、「 劇的 」で「 ある 」ということの違いを発見するヒントがあるのではないだろうか。劇場の野外施設の階段を用いて2人1組になり各々15分程度の作品を作り発表する。一つ一つに永山氏が演出していく。そして、次から次に渡されるテキストを発表することによって、「 する 」演技とは違った演技の地平を見るように強いられる。また、俳優の身体に負荷をかけることで、台詞解釈、雰囲気で「する」ような、「 劇的 」なるものを削っていく。次々に目まぐるしく発表していく中で、初日に言葉や説明でなされた「 する 」演劇に対する疑問という演出家の「 考え 」というだけでなく、「 ある 」演技が持つ想像力に参加者一人一人が触れることが出来たのではないだろうか。

演出家養成セミナー2008報告

演劇大学 in 岡山

よくわかる+よくできる☆ゲンダイエンゲキ

( 報告 = 大森誠一高都幸男、村井健、大森誠一鐘下辰男、和田喜夫 / NPO法人アートファーム代表・舞台芸術プロデューサー )

2008年5月31日 〜 6月1、7月25日 〜 27日

岡山県天神山文化プラザ

講師 深津篤史、上村良介、泊篤志田辺剛、坂手洋二、風早孝将

担当 大森誠一

岡山で演劇大学を開催するにあたり、ひとつの問題意識がありました。それはいわば、現代演劇に対する距離感のようなものでした。演出家が考えていることと、観客が感じていることの乖離がますます拡大しているのではないだろうかという危惧にも似た感慨です。その “ 距離 ” を縮めたり、埋めたりする手立てはないのだろうか、というのが岡山開催の眼目であったように思います。

まず、5月に開催したセミナーでは、大阪から桃園会主宰の深津篤史氏に講師を務めていただき、2日間で延べ13時間にわたり一人の演出家に向き合う試みをしました。深津氏の戯曲をテキストに、作品の解読から台詞の表現までみっちりと講義が続きました。

さらに、7月開催のプログラムでは、まず初日にシンポジウムを開催。高松の上村良介氏、北九州の泊篤志氏、京都の田辺剛氏、東京の坂手洋二氏、岡山の風早孝将氏らにより、作品づくりと観客づくりの関係について活発な議論を行いました。

2日目からはセミナーに入り、高都幸男氏は多彩なシアターゲームを通じて演技へのアプローチを試みました。演出の講義では、坂手洋二氏が演出家と劇場の関係性を新国立劇場などを例に挙げながら言及し、鐘下辰男氏からは集団創作をリードしていく演出家の意識と方法を学びました。教養ゼミでは、評論家の村井健氏が日本の近代演劇史を紐解きながら現代演劇に役立つヒントを指摘していただき、和田喜夫氏にはオーストラリアなど海外演劇の伝統と現代を紹介していただきました。初めて岡山での演劇大学を終えて、当初の問題意識に微かな解決の糸口を見つけることができました。それは、地方ならではの演劇作品を創らなければならないということです。都市で創られる前衛的でハイアートな演劇作品をただ真似るのではなく、その地方でしか創り出すことのできない演劇創作にこそ価値があるのだと。次回、岡山で演劇大学を開催できる機会には、ぜひとも、このテーマを掲げて実施したいと思っています。

演出家養成セミナー2008報告

演劇大学in 倉吉( 報告=宮永あやみ )

2008年9月13〜 15日 倉吉未来中心

講師 宮田慶子、古城十忍、坂手洋二、池内美奈子、和田喜夫

担当 宮永あやみ、松森望宏

今年も有意義でした、演劇大学! 講師陣は、演出講座が宮田慶子氏、坂手洋二氏。演技講座が古城十忍氏、池内美奈子氏、和田喜夫氏。それぞれの先生方が、刺激の少ない鳥取にアカデミックな刺激を与えてくださいました。鳥取県の演劇に関わる殆どが、なかなか演劇活動のみに集中できない毎日を送っている中で、年に一度、この3日間はどっぷり演劇論に浸れるのだから、夢のような時間です。私が関わったのは演技講座。それぞれの講師の先生を通じて学んだことは、まず心と身体を開放していくことの重要さと楽しさ。筋肉を堅くして使うようなハードなものはなく、とにかく求められたのはリラックス。心と身体を柔軟にして、どのようなシーンにも即時に対応できる自分を準備します。

そして、実際に台本を読んだり、とあるシーンを作ってみたりのワークショップに入ると、参加者たちは、普段意識していなかった癖であったり、意外な一面に気付かされていました。古城氏の早口言葉を使った講座では、ただ読むだけでなく、周囲の状況判断が終始求められていたし、池内氏の、とあるシーンに対して、速度を変えてみるワークでは、1つのシーンの中にある様々な表現の可能性を見出していました。また、和田氏の講座では、講座中、演劇に対する思いをじっくり語ってくださったことが印象的でした。「 僕たちは、現在の自分を破壊したいから、演劇をしているんだ。 」参加者たちは感銘を受け、これからの表現活動における大きな励ましとなったようでした。演劇大学は、教養を得るだけに留まらず、表現者としての自分と向き合う、何かに気付くきっかけを得た有意義な時間であったと思います。

在外研修報告 望月純吉

平成17年度1年派遣( ニューヨーク )文学座 / 演出家

私がNYを研修地に選んだのには理由がありました。私の短い演劇人生の中でさえ、数多くの興味深い研究論文に触れる機会は多々ありました。それぞれが魅力的なので、知れば知るほど、研修地を一つに絞れないジレンマを抱えてしまったのです。いっそのこと、すべてを手に入れてみたい。という意欲が出てきたときに、ふと「 ブロードウェイだ! 」と思いついたのです。面接試験を経て、渡米後、本格的に研修を始めるまでには1か月を要しました。この間に何をしていたか。住居の決定やIDの取得など生活基盤を整えていたのです。早く研修を充実させたいと焦燥感にかられましたが、実はこの準備が大きく研修を左右したという感があります。住居を決めるために、不動産を何件も見て回り大家と交渉。契約するにも、銀行で口座を作らなければなりませんでしたし、アメリカで「生活」するためには、社会保障番号など身分を証明するIDが必要だとも知り獲得に奔走しました。当時は無我夢中でしたが、手続きを通して国のシステムを知り、交渉し、分かりあおうとしたたことが、ブロードウェイでなぜこの作品が上演されているか、またその作品の解釈に大きく影響しました。

実は、ブロードウェイ作品を観光客としてみるのには、研修費が圧倒的に足りません。人気作品のチケット代は100倍近くにも跳ね上がることがあるのです。数多くの作品を見るためには早くからリサーチし、スタッフたちに仕上がりの評判を聞く必要がありました。人種のるつぼであり、世界の作品が集まるNYですから、どの劇評を信じるかも自分次第。私は日本人に評判の作品から、アメリカ人に評判のものまで観られるだけ観ました。アメリカ人はジョークを先取りして笑うので、私たち外国人が状況を理解して笑うのとタイムラグがあります。さらに、バックグラウンドの違いから、いわゆる「つぼ」も違う。これらをふまえて作品を観ると普遍的なテーマがみえてきました。

文学座アトリエの会『 ダウト 』を選んだのもこうした経験からです。人種も国も、個人のバックグラウンドも超越した作品を選ぶのには、「 超越 」していない部分を知ることがとても大事でした。その国や作品の持つ個性です。多くの人から支持を受ける作品には、独特の個性と何もかもを受け入れる度量の大きさがあると実感できたのが『 ダウト 』でした。NYでの経験全てを注ぎ込むことができました。

アンケート 演出者の仕事

広報部では協会員に次の三つの項目のアンケートを実施しました。

1 演出者として稽古初日までに準備しておく事は何ですか?

2 キャスティングでは何を第一に考えますか?読み合わせにかける日数は何日くらいですか?

3 協会員同士が「 演劇 」をどのように考えているのか、どのように創造しているのかを語るきっかけになればと思います( 回答者42名 )。多くの方のご協力ありがとうございました。

秋葉由美子㊛――

1. ▽ とにかく台本を読む。▽時代背景など調べる。

2. 声、身長、本人の演技のクセ等を考慮して、全体のバランスを見て決めます。

3. 作品にもよりますが、5日くらいはかけます。

浅田直也㊚――

1. 私の言葉でいえば、登場人物の顔が、全員みえるようになるということです。一人一人の役がらの顔がわかるということは、物語を構築しやすいということ。うまくいえませんが…。

2. 正直いえば、直覚的な感になるのではないでしょうか。その人の力量、キャラクター他いろいろ理由はつけられますが、やっぱりやらせてみたい感なのです。

3. 10時間です。その時間の割りあてで、日数計算します。

粟田倘右㊚――

1. 台本( 上演作品 )をとに角、自分の体の中にたたき込むこと。読んでおくこと。そして、その作品の完成させる姿を自分の中につくりあげておくこと。( それを稽古の中で、実体化しながら修正していきます。 )

2. その役者は、何んな事が不得手だった、のかなアーというようなこと。そして、その不得手なことが必要になるだろう、と思われる「 役 」につけるようにしています。

3. 純然たる《 読み合せ 》( 本読み )は1週間~10日ぐらい。あとは、台本を手放して……。とに角、劇団の実際( 実体 ) は、業余劇団に等しい状態なので、とに角、1本の作品を作るのに、時間がかかります。

今泉おさむ㊚――

1. ▽ 作者のこれまでの作品。何をテーマにどんな傾向をもっているか。▽ 今回の作品の内容、何を描きたいのか。▽ 舞台化した絵をイメージしておく。

2. ▽ 自劇団…メインキャストは決まっている場合が多い。新人をどう配置するか、客演の必要性。▽依頼演出…劇団責任者から配役希望を予め聞いておき、自身の希望を重ね合わす。読み合せの間に確認し決定する。

3. 稽古日数全体の ⅛ 程度。直ぐに立ち稽古に入り、読み合せに戻ったりと、出演者に台詞イメージを確認させながら進む方策。

梅田宏㊚――

1. ▽ 各スタッフの決定▽舞台装置図▽本番までの稽古スケジュール▽勿論演出プランも

2. ▽ 作品の各役にあてはまる役者と全体のバランス。

3. ▽ 作品にもよりますが、3 ~7日くらいかな。

大久保一康㊚――

1. 資料集め、スタイルの決定。

2. 声質、もちろん前提として演技力。

3. 約30日。

大橋也寸㊛――

1. ▽ 今の社会状況とつながりがあるかを考える。▽ 俳優の身体訓練のコントロールをする。

2. ▽ 想像力があること( イメージが見えること )▽ 自由な発想ができること

3. 1週間。あとは即興劇+立ち稽古。

貝山武久㊚――

1. 作品分析は勿論だが、作家研究及び、作品の時代背景についても充分調べておきたい。

2. やはり登場人物のキャラクターをどこまで表現できるかが第一。また劇団及び演出の方法論について、共感を得る事の出来る俳優を選ぶ。

3. 海外公演などの場合は条件が異なるが、自チームの場合は、全稽古期間の1/3。10日程度を目安にしている。

河東けい㊛――

1. 戯曲の中の、感動的なところ、愛しくなるところ、面白いところを見つける。 (本の内容によって、準備がちがいます。演者の想像が広がるように、時代背景や、国、処の特徴を調べておく事もあります)

2. その人の個性。 (それを生かす場合と、もっと人間像をふくらませるための配役もあります)

3. その作品によりますが、10日~15日でしょうか。

神澤和明㊚――

1. ▽ どこへ向かうかの目的地の決定▽上演のポイント( 演出意図を明確にするトリックをいくつか ) ▽展開を助けてくれる音楽。

2. 最近アマチュアの市民劇団での仕事が多いので……全員に役がゆきわたること、その人らしさが最も出てくる役をみつけること、ちょっと難しい注文をつける演技者を決めること→きたえるため。

3. 作品によるわけですが、大体、3回も通して読めば立ちます。〈 誰に対してのセリフかを確かめる 〉〈 セリフは動きとともに表現される 〉これを徹底するために、早くから立ちます。

菊永拓郎㊚――

1. はじめに戯曲を仮の断編にわける。次にその断編の中で役の行動を捜す。さらに戯曲の主題が演出者の自分にとってどのように切実か考える。

2. 俳優が世界に向きあう力。

3. 約7日。

楠本幸男㊚――

1. お客さんに何を見せたいのかをつかんでおくこと。

2. 役者が役に意欲をもってとりくめるか。

3. 15日

黒澤世莉㊚――

1. 台本を良く読み込むこと。出来るだけ資料に目を通しておくこと。

2. 勇敢さ。

3. 理想を言えば、12ヶ月くらいできればいいんでしょうけど、現実的には1週間くらいです。

小林和樹㊚――

1. ▽ 台本の起承転結、物語り、主要な( 大きな )ミーザセーネ。▽ 各キャストに役柄を認識させるための解読。▽ 装置の概要。▽ 作者の性格。

2. 柄

3. 必要に応じて読み合わせする。読み合わせがすんだから立ちに入るという方法ではない。つまり当然の事ながら立ちのセリフ回しが重要なのだから…。本によってだが、読み合わせに日をかけない場合もある。

小林拓生㊚――

1. ▽ データ、情報の整理、スタッフとのミーティング。▽ 自分自身の演出の方向性を明確にしておく。▽ 本番までの稽古スケジュールの確定。

2. 作品世界を中心にキャラクターを設定します。

3. ▽ 劇団の公演 2~3ヶ月かけて、週1~2回、20回位。▽ プロデュースやユニットの場合 2~3回。▽商業的演劇 1回。

小林七緒㊛――

1. ▽台本の読み込み。方向性の決定( 美術・音楽・衣裳のイメージ含め )。▽必要に応じて資料に目を通す。

2.〈 「 役 」と「 役者 」の組み合わせ 〉〈 「 役者 」と「 役者 」の組み合わせ 〉の両方の面白さ。

3. 通常3日。本を持って立ちながらさらに3日。

斎藤誠㊚――

1. ▽ 基本的ミザン。もちろん変更するが… ( 稽古の進行で ) ▽ 演出プラン ( 初期の)の提示準備。▽できるだけの資料の読破。→ そこからの構想の提示。

2. ▽ 残念ながら劇団内の団結。▽ それと拮抗する役と役者の( 造り出すだろう )イメージ。

3. 1ヶ月。15日ぐらい。

坂手洋二㊚――

1. ▽ 作品と上演の目的によって違います。▽ あらかじめ決めすぎない方がいい場合もあります。▽準備していても、その内容を稽古初日に示さないこともあります。

2. 作品と上演団体によって違います。

3. 作品とキャストによって違います。

佐川大輔㊚――

1. ▽ まずベースとなる作品の客観的事実を抜きだし、作品の持つテーマ、独自性を把握する。それを元に、想像( 妄想 )を働かす。その想像に時には批判的精神を加えて、作品をこきおろしてみたりもする。次に現代につながる部分をみつける。そうした中から、最終的にはとりあえずでもかまわないので1つの方向を決める。

2. 共通言語、共通の価値観に基づき、会話ができるかどうか? 会話ができない限り、長時間の創作をするのは困難だと思う。

3. 作品やキャストにより変動するが、早ければ3、4日。長ければ2週間ほど。

猿渡公一㊚――

1. 本の内容からそのアクチュアリティを発見すること。

2. 可能性

3. 3ヶ月(実日数30日)

塩見哲㊚――

1. 台本の内容世界と、現実世界との関係を考える。

2. 適材適所。

3. 3~5日間。

篠㟢光正㊚――

1. 演出プランと美術プラン。

2. 全体のバランスと個性。3約10日間。

篠本賢一㊚――

1. 舞台美術の模型。ミザンセーヌを記したノート。稽古初日の演説原稿。

2. 全体的には、俳優の声、柄、資質を考慮したバランス。俳優個人には、役の中に乗り越えるべきハードルがあるかどうか。

3. 2週間ぐらい。俳優の身体に動きへの欲求が出はじめる頃まで。

謝珠栄㊛――

1. ① 脚本に対する資料。② 役者が舞台イメージを把握できる様に稽古場をつくる。 (小道具も含め)③各プランナーのプランをキャストに伝えられる資料( 音楽楽譜も含め ) 。…演出意図をカンパニーに伝えることです。そして自分の体力・精神力を強化すること。

2. その作品と役のイメージにあうかどうか。その役者の得意とするものを考慮してキャスティングする。

3. ミュージカルなので、歌入り本読みとしてかける時間は1週間位。

田辺晴通㊚――

1. 準備しておくこと、何もなし。稽古プロセスから本番にてプラスアルファーがどの位でるかを期待することのみ。

2. 演劇への日常性( 分かるかな?)と本人の個性

3. 30日~40日

玉野井直樹㊚――

1. ▽ 大まかな稽古予定。▽ 場合によっては戯曲のピース分け。

2. ▽ 俳優が持っているものと役柄をすり合わせることは可能かどうか。▽ 役割をになうことが出来そうかどうか。

3. ▽ ほぼ1週間前後。

中村哮夫㊚――

1. あらゆることです。あらゆることの先の空想的領域も含んで。何故なら稽古が始まると、現実との戦いがシビアに始まるので。

2. 声及び声の操作能力( ミュージカルなら勿論、ストレート ・プレイでも )何故なら声の中に、その役の真実 ・ 性格 ・ 個性などが詰っている筈だからである。

3. ミュージカルなら3日位( 但し歌は20日位 ) 。ストレートプレイなら7日〜10日位。

西川信廣㊚――

1. グランドプランをカンパニーにどう伝えるかを考えておく。

2. バランス

3. 作品や制作母体によって違うが、1週間〜10日間。

西沢栄治㊚――

1. 体力づくり。

2. バランス( 全体のバランス )

3. 作品によります。3日くらい? 稽古日程の中ほどで、また読みに戻ったりして。

西田了㊚――

1. ① 作品テーマの決定。② 作品内容の分析と演出効果の想定。③ 配役の構想。④ 稽古プランの設定。⑤ 美術・音響・照明等各スタッフと連携。

2. ① 俳優個々の演技力とアンサンブルを考慮してキャスティング。

3. 作品や稽古日程によって異なるが、最低1週間~10日以上を目度にしている。

畑野稔㊚――

1. 演出台本。作者の思想傾向ほかのデータ類。登場人物の人物像の基本を記録したもの。

2. 脚本を読みこむ力。性格。役に取り組む姿勢。演出者から見た適性。

3. エチュードを多く行うので、純然たる読み合わせは15日間程度。

原孝㊚――

1. 時間の許す限り読む。それがほとんどです。戯曲の分析がその次です。

2. 容姿も大切だが、キャラクターが第一です。

3. あまりやらない。エチュード稽古が中心。

羊屋白玉㊛――

1. 一言では言いきれないが、作品に対する一通りのシュミレーションを終えておくこと。

2. ▽ パフォーマーの人となり▽ 作品・プロダクションとの相性

3. リハーサルとして約20日。

飛野悟志㊚――

1. ▽ エレベーション、舞台平面図▽俳優に説明する具体的な上演・演出意図。

2. 無理と違和感のないこと

3. 約3日間。

平尾麻衣子㊛――

1. ▽ 作品の舞台となる場所に足を運ぶ。▽台本を頭にたたき込む。▽ 作品の流れはすべて図式化し、演出ノートを作る。

2. ▽ まずは声。▽それから俳優の特技を調べ、個々の作品で生かせるように考えます。

3. 基本的に1日です。

松行俊二㊚――

1. ▽ 戯曲を通して具体的なイメージを創る事。▽演出意図にしたがってスタッフとの打合わせ。

2. 役柄。役者の資質。

3. 1週間〜10日位。立ち稽古の最中も読み合せをする場合もあります。

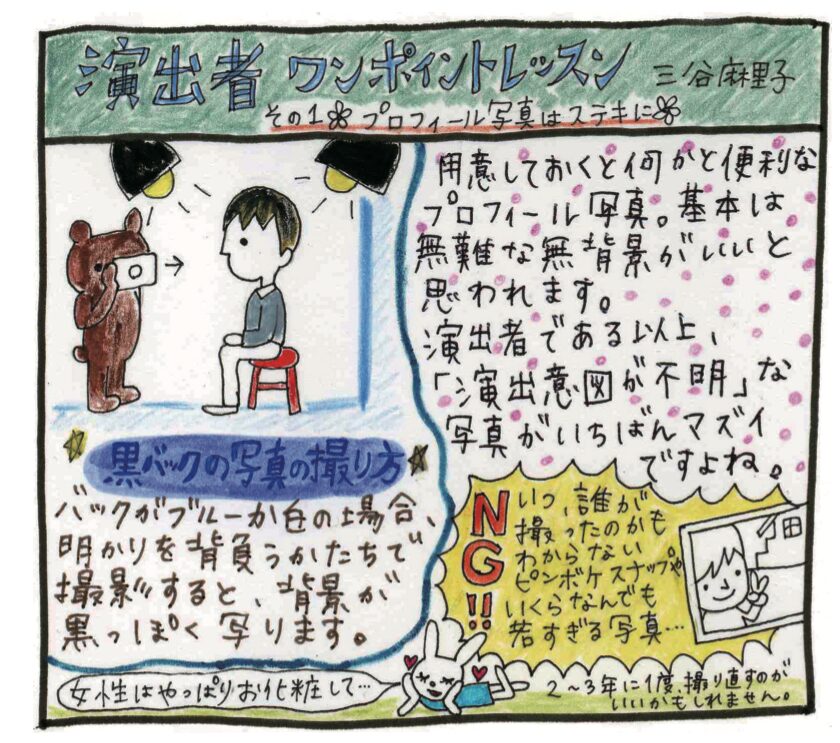

三谷麻里子㊛――

1. イメージを固め過ぎない程度の脚本の把握と場割表を作っておくこと。

2. その人( 俳優 )が愛せる人であること。3. 5日ぐらい。配役をあとで決める場合もあるのでそうなるともう少し長い。

本島勲㊚――

1. 著作権関係クリアー。体力アップ。

2. イメージに適合する事。集客力をある程度もっていること。勿論、演技力を充分備えている事。 ( 私の場合全てプロデューサーシステム )

3. 稽古期間の半分ほど読み合わせ。あと半分を立ち稽古。比較的読み合わせに時間をかける。

森さゆ里㊛――

1. ▽ 美術プランを決める。▽ キャスティングを決める。

2. ▽ 企画意図▽ 本人の希望

3. だいたい4日間

矢野靖人㊚――

1. ▽ 演出プランの決定( 少なくともコンセプトは固めておく )▽構成台本の作成( 出来ればいい )▽ 配役( フォーメーション含む )▽ 舞台空間の設定

2. ▽ キャストのイメージ▽フォーメーショ ン( キャスト同士の相性のようなもの ) ▽ 俳優の力量 ( 現状 )と見込み成長( 適切なハードル設定 )※ カンパニーメンバーの場合

3. 2~3日間

吉永淳一㊚――

1. 演出プランをきっちり立てておくこと。

2. その俳優の個性が役の中で生きる点。

3. 3日それ以下、立ちの中で読みを行う形をとる。

渡辺恒久㊚――

1. ▽ 台本世界を理解しやすくする為の各種資料▽演出のテーマと方向を解説した書類

2. 台本の役のカラーと本人のカラーとのギャップが60%程度違っていること。

3. 全体のスケジュールの半分。

理事会報告

昨年の役員改選後の新理事会で協議されていることの主な議題は、お互いの仕事に触れ合う機会を増やすこと、そのことで協会員の活躍の場を更に作ること、また、現在全国に560名の会員がいますが、まだ1名も会員のいない県がありますので、事業部・地域交流部の理事が積極的に出掛けて出会いの場を作り、ネットワークを拡げることなどです。この数年、各地で事業を開催する度に、さまざまな問題に出会います。演劇への偏見による周囲の無理解の状況、特に若手が活動しやすい劇場がないこと、また世代やジャンルによる演劇人同志の断絶の問題などです。これらの解決法の一つとして、各地にブロック設立の働きかけや、事業の開催協力をすることなどを具体的に協議しています。協会員が各地域で抱えている問題を、協会全体の仕事として対処してゆきたいと考えています。協会のために働くことが理事会の仕事ですので、ご意見や新たな事業プランなど、どしどしお寄せ下さい。( 大西一郎 )

定例総会報告

新しい血とアイディア

去る7月6日( 日 )、日本演出者協会の08年度定例総会が開かれた。いうまでもなく、前年度の活動報告と新年度の事業計画、その会計報告と予算だが、ぼくは評議員になってはじめての総会、長沢けい子さんとともに議長を仰せつかった。この2~3年、協会の活動にきわだっていることは、活動の担い手となる会員の若返りと、行動にあたってのさまざまな工夫、実験であろう。「 演出家養成セミナー( 演劇大学 ) 」「 国際演劇交流セミナー 」「 若手演出家コンクール 」という協会活動の3本柱では、さまざまなことが考案され、実践されている。そこには若々しい血とアイディアがみなぎっていて、事務局長から理事長に就任された和田喜夫氏の努力も大きく物を言っているようだ。東海、関西など地域ブロックの活動も例外ではない。会場など、不利な条件にも見舞われながら、それを逆手にとって有利に転換する工夫も出てきている。演出者相互の世代ギャップの問題、演出者としての技術鍛錬の問題、座学の方法と活用の問題などなど、真剣に取り組まなければならない問題も少なくない。また、最近は新国立劇場の芸術監督をめぐる問題もおこっている。日本の演出者の肉体と精神をきたえて、その権利を守るためにも、われわれは社会に向かって積極的に発言していかなければならないだろう。若い会員からの具体的新提案もあり、これからの活動の励みになるだろうと思う。( 内山鶉 )

各地域活動通信

札幌――――――――――――

札幌の演劇大学や演劇についてあれこれ

演劇大学 in 札幌は、昨夏で5回を数えた。「 各々の方法論で現に創造し続けている人達に触れる体験 」が出来る場所という考え方は、03年開始以降変らない。現在札幌や近郊で活動する演出家で実行委員会を組織、学長の羊屋氏と共に、内容検討・運営を行う。制作・劇場との連携も次第に整う。俳優中心のワークショップ( 以下WS )から試行錯誤を重ね、演出家・演出について考える内容へと移行。昨年はゼミ形式で「演劇を研究する」というテーマで、5日間のWSと、研究発表の為のショウイングを行う。青井陽治氏、岡田利規氏、羊屋白玉氏、各ゼミに札幌演出家が2名づつ、計6名が参加( 3会場、昼の部13時 ~ 17時、夜の部19時 ~ 22時 )。その6コマのどこかに、一般募集した俳優が参加した。演出家は、研究テーマをまとめ、事前に東京・横浜で講師と打合せを行い、少なくとも2ヶ月程課題と向き合った。「 演劇大学札幌は現に演劇作りに関わる者が、自らの演劇創作の糧となるべく企画して参加するもの 」と改めて確認した上で、来年1月開催予定の演劇大学の企画を検討中。6月には、総会と称した交流会を開催、30名程の演劇関係者が集まり、意見交換が行われた。

札幌では毎週末、市内どこかの劇場で公演がある程に盛んではある。近年は自主公演に加え、演劇祭に参加する団体が多い。夏の演劇祭として定着した教文演劇フェスティバル( 360席の小ホールで4団体の公演の他、市民向け演劇WS等、1ヶ月間に渡り開催)、シアターZOOで開催、2回目となる演劇祭ZOO8( ズーエイト。若手中心7団体参加、2週間に渡り開催。先がけて、4月から隔月計4回ミニコミ誌製作、札幌演劇人が寄稿 )、コンカリーニョ主催の遊戯祭( 再建と共に06年復活。ことにPATOSと2劇場共同開催。4団体が参加 )等。各演劇祭毎、代表・制作と意見交換が行われる。また札幌劇場連絡会に参加する8劇場が企画を競い合い、質の高い舞台芸術をと06年に始まった、さっぽろアートステージ舞台芸術部門「 札幌劇場祭 Theater Go Round2007 」。道内で活動する劇団の他、道外・海外からの参加もあり、計40作品が上演。秋の風物詩となればよいのだが。実のある企画が定着し、札幌でももっと演劇の話しが普通に出来るようになると面白い。( 清水友陽 / 演劇大学in札幌実行委員長 )

仙台――――――――――――

仙台の演劇事情

仙台市は「 劇都 」を自称する稀有な自治体です。この10年来仙台市市民文化事

業団がWSや大規模なプロデュース公演などの事業を展開する傍らで、それに組せず自分たちの表現を追求する劇団も多くあります。しかし今、全体的には停滞しています。行政の劇団事業は一過性のお祭りだし、演劇人たちの表現は社会とは離れたところでどんどん小さくなっています。演劇が収入に結びつくシステムのない仙台では裏方表方とも人材不足は深刻です。

そんな状況で私たちは演出者工房を始めました。演劇人ですらほとんど経験しない演出の「 作業 」をオープンにして勉強する会です。参加者は経験不問、映像や美術系の人、会社員など集まりました。戯曲を読み、分析し、演出プランと装置模型を提案し、話し合う。その後演出リーダーを1人選出して稽古を実践し、リーディング上演までする ( かなり )無謀な企画です。2年間で取り上げた作品は『 4時48分サイコシス 』『 ハイ・ライフ 』『 エレクトラ 』『 オイディプス王 』。上演現在、実行委員会により実施の細部に後のトークセッションには演出家の阿部関して検討を重ねている。今年度はとり初美さん、貝山武久さん、ギリシャ悲劇あえず、こうした形で東海ブロック擧げ研究家の山形治江さんなどをゲストに迎て新しいスタートとする。えました。客席は普段見かけない人たち③演劇大学in愛知 久しぶりに名古屋でで満員になり、演劇が大人の知的な遊び開催するが、内容については9月中旬ま場になることを実感できました。でに実行委員会で決定する。事業団はこれに手応えを感じ、この秋日時 = 11月14日( 金 )~16日(日)冬は市街地のカフェなどで延べ100公演近会場=愛知県芸術文化センター小ホールいリーディングを企画しています。安易( 15日・16日 )、同上アートスペース( 12なリーディングの流行を疑問視する声もF )E・F( 全日程 )、同上中リハーサありますが、劇場に出向かない市民の数ル室、損保ジャパンひまわりホール及びが圧倒的に多いこの地域で地元の演劇人大会議室 主催=日本演出者協会・同東を知ってもらうには良い方法でしょう。海ブロック・実行委員会 共催=愛知県一方、『 ハイ・ライフ 』で共演した3人の俳優がその後SENDAI座★プロジェクトを旗揚げ。「まちのど真ん中に劇場をつくるんだ!」と宣言し、市街地の古いビルに稽古場と俳優養成所を構えました。九龍城を彷彿させるその建物の最上階には10坪のホールがあります。この20年ほとんど忘れ去られていた空間でしたが、旗揚げ公演では80人以上を動員しました。きらく企画もそれに先駆けて市街地に劇場をつくっています。20代の若い彼らは倉庫を自力で改造し、周辺商店街と協働して演劇祭や寄席などを展開しています。演劇によるまちの再生、そして演劇そのものの再生を目指すいくつかの試みかってこのまちに80あった劇団数は今や半減しましたが、危機こそ転機( チャンス )とも言います。演劇がまちに対してやれることはまだたくさんあると感じています。( いとうみや / おろしまち舞台芸術支援会議 )

東海ブロックー

この一年の活動について

07年の1年間は6月に国際演劇交流セミナーを久しぶりに名古屋で開催した以外、これと言って特筆する活動はしなかった。というのも10年以上も続けてきた恒例の「 まちんなか演劇祭 」も当初のコンセプトだった既成の演劇を捨てて、古い日本家屋などを活用して新しい創造を試みるというのが、建物の老化とか、近隣の住民の拒否反応や演劇を取り巻く様々な状況の変化によって、存続がきわめて困難になったため、結果的に「まちんなか演劇祭」をはじめ東海ブロックの活動について根本的に見直そうと充電のための一年となった。議論を重ねた末、08年には次のような活動を推進する。

① プロに学ぶ演劇教室名古屋市内に文化小劇場が13館あるが、そのうち8館を利用して、東海ブロックの8名の演出家が講師を務め、名古屋市文化振興事業団との共催により、去る4月 〜 6月の3ヶ月にわたり、週1回の講座を実施した。事業団としても来年度も継続したいという意向を示している。

②「 まちんなか演劇祭 」R2000・劇作と演出・新しい出会いを求めて日本劇作家協会愛知支部の北村想・佃典彦・品川浩幸・瀬辺千尋などの作品を東海ブロックの5、6名の演出家が分担して順次公演を期間・会場も限定し、インパクトを高める。期間 = 11月24日( 月祝 )~ 12月23日( 火祝 )会場 = ナビ・ロフト( 市内天白区 )現在、実行委員会により実施の細部に関して検討を重ねている。今年度はとりあえず、こうした形で東海ブロックげて新しいスタートとする。

③演劇大学in愛知 久しぶりに名古屋で開催するが、内容については9月中旬までに実行委員会で決定する。日時=11月14日( 金 )~ 16日( 日 )会場 = 愛知県芸術文化センター小ホール( 15日・16日 )、同上アートスペース(12F)E・F(全日程 )、同上中リハーサル室、損保ジャパンひまわりホール及び大会議室主催 = 日本演出者協会・同東海ブロック・実行委員会 共催 = 愛知県文化振興事業団内容

④ シニアライブシアター『 夢十夜 』講師 = 流山児祥・小林七緒 @若手演劇ライブシアター『 岸田國士 』講師 = 青井陽治・神谷尚吾・深津篤史・水野誠子 ◎ 俳優と観客のためのミュージカル講座講師 = 青井陽治 @演出家養成セミナー講師I松本祐子 目発表会!!:『 夢十夜 』VS『 岸田國士 』 @大激論会「 演出家ってなにをする人?」発表者=安住恭子・はせひろいち・神谷尚吾・小林七緒・水野誠子・矢野靖人・深津篤史 外野席=青井陽治・流山児祥・和田喜夫 司会=木村繁なお、7月末の東海ブロック総会において、新しくブロック代表木村繁、副代表菊井健朗、事務局長金子康雄に決定した。( 本島勲 / 東海ブロック前代表 )

関西ブロックー

関西ブロックのこと

2000年の暑い夏、日本演出者協会「 関西支部 」の存在が消え去ろうとしていただが、幾人かの心ある人たちによって再生の糸口が探された。新しい体制によって息を吹き返したが、前途は容易ではなかった。< 支部 >という名称、存在に疑問が投じられたからである。日本演出者協会は演出家個人の集まりであって、本部とか支部とかいう存在自体がおかしい、それに支部という言葉は労働組合の用語のようでそぐわない、などという意見が01年の総会で多く語られた。しかしその後、理事の方たちとの話し合いで、翌年、地域の活性化、地域的特色の重要性も勘案して、( 地域ブロック > という形で設置が認められ < 関西ブロック)が誕生した。「 関西ブロックの第一回総会 」では、ブロックの世話役(役員)も決め、代表に私が選ばれた。菊川が代表に選ばれたのは、若い世代の入会を促進、実現することにあった。支部当時の会員数は、60名程度。平均年齢が60歳を超えていた。俗なわけ方では、<新劇世代)のみの会員で、( 小劇場世代 )がいなかった。しかし幸いなことに、関西ブロックの新しいスタートというイメージも加わってか、新しい世代の入会が40名もあり合計10名という予想以上の姿で、平均年齢をぐっと下げて、02年9月30日の総会で、新生、関西ブロックは健康体になった。そして今日まで、国際演劇交流セミナーなど関西からの企画も受け入れられ、ロシアの演出家アニシモフのWSを皮切りに、中国特集( 酸劇学院教授張先、劇作家割深 )などを経て、文化庁海外研修でドイツへ行った2人の成果と言ってもいい企画提案で、今年度、ドイツ特集のWSも実現することになっている。04年には神戸での演劇大学も開催出来、「 若手演出家コンクール 」では、この7年間に関西から6人もの優秀賞受賞者が出て、その内の3人が最優秀賞に輝くという結果も出ている。日本演出者協会関西ブロックの成立は、周辺にも少なからず役立っているようにも思われる。例えば、世代を越えて「 イラク攻撃と有事法制に反対する演劇人の会 」に結集できたり、これまた年輩の女優から若手女優まで参加する「 大阪女優の会 」という女性だけのグループが毎年8月に戦争をテーマとする公演を6年も続けているのも、関西ブロックの存在が大きく関わっていると言える。内部に課題を抱えているが、ベテラン、若手を交えた関西ブロックは、前に進んでいるのだ、と。( 菊川徳之助 / 関西ブロック代表 )

熊本-

アマチュアリズム

3年前より日本演出者協会の主催する「 演劇大学.in熊本 」に事務局として関わっている。この地での企画に不安はあった。その理由の一つは、演劇の「 アマチュアリズム 」に「 マイナス志向 」を長年感じていたからである。熊本の古くからの演劇人は控えめな方ばかり。出べそが嫌い!という伝統がある。地元の演劇人たちのほとんどは働きながら演劇活動をしている。日本全国の小劇場でも同様。そのこと自体はマイナスイメージではない。いぶし銀でさえある。敢えて「 私たちはアマチュアです。 」と口に出してしまうところが曲者。日常の職業や生活環境から市民権を得ている人々が多い。裏返せば演劇に市民権を自らに得ようとする姿勢は表に出ない。プロと言わなくても良いが、堂々と「 一に演劇です。 」と応える演劇人は少数派になる。はずかしがり屋か。熊本では演出者協会の協会員になることに「アマ歓迎!」と言っても尻込みする演出家も多い。ちょっと視界を広げるとプロ・アマの境界線が曖昧になっていることが、現代の演劇事情だと思っている。つまりボーダレスが小劇場の特徴だとも思っている。この現象は「 一に演劇 」と思って生きている演劇人が社会的に認知されるようになったのも一因。地域演劇も若者の間では時間が遅れて変貌しつつある。若者演劇へ熱を感じることがある。演劇で生きようとする経済観がある。どうすれば演劇で食べていけるか、真剣である。それを確実に認識できたのが、演劇大学での他劇団やフリー、一般の人々との交流があった時からだった。今年の演劇大学では講座のみならず合宿形式を決行した。四六時中、講師・講座生が向き合った。当然、演劇の現場を持っている劇団員たちの考え方なり日常が見えてくる。とりわけ、若者たちの演劇への生活観・経済感覚を垣間見ることができた。彼らの口からは「 アマチュア 」は出ない。制作について語る者たちがいた。演劇大学で「一に演劇」を楽しむ成果があった。人生の目的・方法に演劇を選んでいた。( 山南純平 / 演劇大学in熊本実行委員長 )

部会だより

事業部

事業部は、「 演劇大学 」と「 若手演出家コンクール 」という、大きな二つの事業を抱え、年間通していくつもの企画が並行しながら活動しています。「 演劇大学 」は、おかげ様で各地で好評を頂き、又、新たに開催を申し出て下さる地域も多く、昨年に引き続き、年間5ヵ所の開催を計画しました。上半期にはそのうち、5月に熊本と岡山( 1期) 、7月に岡山( I期 )、9月に倉吉( 鳥取 )の3ヶ所が、無事に終了しました。今後は、11月愛知、2月札幌を予定しています。熊本、鳥取、札幌はともに3年に及ぶ継続開催となり、それぞれの地域との意見交換を重ねることができ、各地域の個性・特色が生かされた、充実した内容と成果を生んでいます。「 若手演出家コンクール 」は、回を重ねる毎に熱気を増しています。例年通り5月より一次募集を開始し、6月30日に〆切り、74名の応募がありました。9月60日に一次審査会を実施し、厳正な審査の末15名を選出し、12月の優秀賞審査にむけて、二次選考がスタートしました。「 演劇大学 」「 若手演出家コンクール 」ともに、これからますます熱いシーズンを迎えます。( 宮田慶子 )

国際部

今年度のセミナーは、「 演技における身体性を様々な方法論から探る」というテーマを持って準備した。まず4月19日~22日まで、韓国の孫板策さんによる「 現代劇の中に生きる韓国伝統芸能の世界 」ということで韓国特集を。8月から9月にかけて3本続いた。その最初は、香港の呉偉視さんにより、「 伝統からの再創造 」ということで、8月15日~17日、太極拳の奥義を現代演劇に生かした香港特集を。続いて「 思考する身体の芸術 」としてスティーヴン・ワッソン、コリン・スウムの二人を招いて、演劇に必要不可久な俳優の身体とその行為に的確なテクニックを与える「 コーポリアル・マイム 」を使ってのイギリス特集が9月1日~4日まで東京において、6・7日の2日間を大阪で。また同時に、「 海を越えた舞踏の劇的帰還 」ということでタマンドゥア・ダンスドラマ・カンパニーの人たちと舞踏家・大野魔人さんを招いて、9月5日、6時間の長時間にわたりブラジル特集がおこなわれた。テーマを設定しての初めての連続セミナー、担当者はそれぞれに大変だったとは思うが、今までとは違った成果が上がったのではないかと評価できる。( 森井陸 )

教育出版部

教育出版部では、国際部と共に現在3冊の発刊に向けて作業を進めています。国際演劇交流セミナーの記録としての『 海外現代戯曲翻訳集・第3巻 』、『 年鑑・国際演劇交流セミナー2007 』、それと「 演出家の仕事シリーズ 」の『 演出家の仕事80年代小劇場における演出論 』の3冊です。「 海外現代戯曲翻訳集」に今回掲載する5作品は、オーストラリアの『 ブラック・メディア 』( 作 = ウェズリー・イノック、翻訳 = 佐和田敬司 )、『 リデンプション 』作 = ジョアンナ・マレー・スミス、翻訳 = 家田淳 )、フランスの『 隔室 』< 作 = ミシェル・アザマ、翻訳 = 佐藤康 )、韓国の『 男子衝動 』( 作 = 曺廣華、翻訳 = 交渉中 )、カナダの『 おやすみデズデモーナ、おはようジュリエット 』< 作 = アン・マリー・マクドナルド、翻訳 = 佐藤アヤ子 )です。翻訳・プロフィールなどの校正中です。『 年盤・国際演劇交流セミナー2007 』は、佐々木治己、前嶋ののが現在、資料を整理している段階です。『 演出家の仕事180年代小劇場における演出論 』は、「 アングラ演劇 」「 新劇 」に続く第3弾ですが、内容を充実させた改訂版として08年11月刊行予定です。( 流山児祥 )

広報部

日本演出者協会の会員がその才能と英知を相互に高めあい、存分に伸び伸びと仕事ができるように、会員と会員をつなぎ、知り合い認め合う場をつくり、その場を社会に広げていくこと。これが広報部の役割と考えます。そのためのツールとして協会誌「 D 」の創刊、そしてホームページの刷新、この2つに力を注いでまいりました。「 D 」創刊に向けて、基本コンセプトとしたことは協会事業の透明性を図ること、演劇について開かれた議論の場を作ること、そしてそれらをとおして協会員同士の交流を深めることです。また「 D 」でなければ読めない楽し

める紙面づくりを考え、協会員以外にも、協会事業参加者、行政の各所に配布し、広く社会に向けて発信して行けるものとなるよう尽力しました。ホームページの刷新では従来郵送での情報発信をネットでの発言に切り替え、双方向性の情報交換が可能となるよう改革し、また、協会の持っている潜在的な人的資源をネット通信により世界に向けて発し活用する日が来るのも遠くないと思います。なお広報部は活動に参加したい方をいつでも募集しております。お気軽に門を叩いてみてください。また、協会誌「 D 」の企画案も募集中です。( 長沢けい子 )

法務部

法務部などというのは暇なほうがいい。大体法務部というのは、何をするところか? 演出家の権利が侵されたと聞いたら、おっとり刀でかけつけて( ンなわけないか )言い分を聞いたり、喧嘩の助っ人をやったり、助っ人ここにありと触れ回ったり、おおむね演出家の側に立つ正義の味方である。もともと日本は、権利意識に甘いところである。あれだけ先行作をせっせと盗作していながら、近松や南北が訴えられたという話は、聞いたことがない。よってたかって先行作を換骨奪胎しながら、今向きの表現を作ってきた、それを可能にしたのが歌舞伎で言う「 世界 」なのだろう。そういう土壌なのである。そこには「 私 」もなければ「 オリジナル 」もなかった。そんな延長に、プロデューサーが演出の首をすげ替えたり、演出家のいないところで主演俳優が演出を変えてしまったりということがおこるのである。こういう国で個人の権利をどうやって守れるのか。やってはいけないことと、いいことをはっきりさせていく、ひとつひとつ実例を積み重ねていくことだろう。そのためには、何かあったらとにかくご一報を!( ふじたあさや )

地域交流部

それぞれの地域の事情を考慮せず、地域演劇をひと括りにして語るのは余りにも乱暴である。しかし、乱暴を承知で地域演劇全体の今を見ると、どこも、発展か、衰退かの岐路に立たされていると思う。問題のひとつは、創造発倍と人材育成を考慮した中長期的な支援プランが行政にないこと。新劇場ができた時や、イベントがある時には行政は金を出すが、それが過ぎると簡単に予算を削る。これでは、腰を据えて人材の育成など出来るはずがない。もちろん、行政の支援だけをあてにしていても人は育たないのだが・・。現状を変える秘策があるわけではない。地域交流部では、他の都市や他の地域の演劇人ともっと活発に人的交流をして、行政を巻き込んだ創造発言と人的育成のプランを作りたいと考えている。( 西川廣 )

【 退会者 】横山一真 ( ONE-PROJECT )、島田宇多子( フリー )、生田萬( ブリキの自発団) 、秋本博子( 弘演 )

【 計報 】山藤恭南( 舞台監督協会 )、菱谷紘二 ( 劇団ひしや塾 )、高橋左近( 東京芸術座 )、佐々木一夫( 八起座 )、東修( ステージ・アウラ )( 敬称略 )

新入会員紹介( 08年1月 〜 6月入会 )

秋葉由美子(あきばゆみこ)

校時代に舞台活動を開始。玉川大学在学中は文化会演劇部に所属、南会津地方巡回公演に参加。96年には都立昭和高等学校演劇部外部指導員を務める。

▼ 97年 ~ 07年春までの10年間、劇団若草演出部にて幼児~中学生の演技指導・演出を担当。中でも中学クラスは03年以降の全作品を演出。

▼ 現在は演出、演出助手、養成所講師として活動の場を広げています。劇団時代に私を育ててくれた先生方への感謝を胸に、相手が大人・子供に関わらず、遊び心溢れる誠実な作品創りを続けていきたいと思っています。

▼ 主な演出作品 A → Dash プロデュース『 やりみぞ荘ですよ。 』、TEAMラフ『 生きろ!~ コンクリートジャングル・サバイバル ~ 』、劇団若草『 MYPLACE 』『 真夜中のサンタクロース ~ 天使が舞い降りた夜に ~ 』他、多数。

浅田直也( あさだなおや )

▼ 映画、舞台をいろいろ観て学んだ結果選んだ道は、松竹劇団新派でした。昭和57年、泉鏡花原作『 婦系図 』で初舞台をふみました。着物の着付けすらやっとの私に、諸先輩方は驚いたと思います。日舞、殺陣、清元、三味線等芸の修行にあけくれたあの頃を懐かしく思います。

▼ 新派を離れてフリーとなり、自分の劇団を持った時期もありましたが、今は俳優の養成をしております。今年の9月27日、28日、大阪ドーンセンターで坂本直季作『 演劇観戦ツアー御一行様 』を演出しました。

▼ 舞台は〈 楽しい 〉と心から思いますが、舞台は〈 本当に難しい 〉と思うのも事実、まだまだ修行と考えております。演出者協会の末席に置いて頂き諸先輩方のご指導を仰ぎたいと思います。

小川功治朗( おがわこうじろう )

▼ 1979年石川県出身。97年大学在学中より俳優、演出、舞台監督として関西小劇場を中心に活動する。02年上京、劇団青年座研究所にて2年間学ぶ。その後は、舞台のみならず、映画、TV、CMなどにも進出し、活動の場を広げる。08年10月にロアルド・ダール作、柴田耕太郎翻訳・演出『 TASTE( 味 ) 』の演出補。12月には渋谷のCLUBにて様々なジャンルのアーティストを交えたイベントの演出・プロデュースを予定している。

▼ この協会での出会いを大切にし、人として、表現者としてさらに成長していきたいと思います。若輩者ではございますが、みなさまご指導

ご鞭撻のほど、よろしくお願い致します。

鈴木真理子(すずきまりこ)

▼ 2001年、テアトルエコー研修卒業。01年より03年3月まで劇団銅鑼演出部所属。02年8月劇団銅鑼公演『エイジアン・パラダイス』演出( 作 = 杉本美鈴・銅鑼アトリエ / 文化庁舞台芸術奨励賞佳作受賞作 )、11月『 エイジアン・パラダイス 』演出( 再演 / 三百人劇場、大阪名古屋他巡演 )04年より06年まで定期的に公演。『 サタデイプレイスハウス 』作・演出( 高円寺カフェ )、08年1月 『 キッチン・パニック&ワン・ツー・スリー 』作・演出(アレイホール)。

武田一度( たけだいちど )

▼ 1976年犯罪友の会創立。野外演劇という移動を前提とするテント演劇とは異なり、移動はしません。建築用丸太1800本前後で野外演劇を役者たちの手で構築し室内では機能上不可能な演劇を上演しています。海上に劇場を組んだり、本物の漁船を夜空に飛ばしたり、やりたい放題やってきました。又室内の小劇場でも春公演として、毎年小劇場用の作品を上演しております。

▼ 劇団結成以来32年、最近では関西を中心に新作ばかり上演していた関係で、関東で上演する機会はあまりありませんが、これを機会に時折関東に行きたいと考えています。98年に関東で野外劇を上演しましたが、もう早くも10年になります。場所さえ見つかればまた、公演に行きます。

濱田重行( はまだしげゆき )

▼ 1974年劇団寄せ合つめ創立。84年 劇 団蒼生樹に改称劇団座長。現在劇団蒼生樹の演出のほか、浜、藤沢などでの地域ミュージカル、プロデュース公演などの脚本演出多数。主な演出作品=藤沢周平原作・梨地四郎脚色『 橋ものがたり』、濱田重行作『 がんばれッ!日本国憲法 』年1回22回まで、濱田重行作『 居残り佐平次』 、手塚治虫原作・濱田重行脚色『 おけさのひょう六 』、井上ひさし作『頭痛肩こり樋ロ一葉 』、野田秀樹作『 カノン 』、篠原久美子作『 マクベスの妻と呼ばれた女 』( 初演 )、篠原久美子作『馬の物言い 』( 初演 )、井上光晴原作・小松幹生脚色『明日 』、永井愛作『 萩家の三姉妹 』、野田秀樹作『 パンドラの鐘

▼ 横浜での活動が主ですが、全国の皆様と交流を深めていきたいと願っています。よろしくお願いします。

平尾麻衣子( ひらおまいこ )

▼私と一緒に刺激的な舞台を創りませんか?様々なジャンルとのコラボレーションを望んでいます!

▼ CGを駆使して舞台いっぱいに映し出される映像。すべてのものがめまぐるしく形を変え、人の動きに反応していく。そこから飛び出した役者たちは……

▼ 床をほとばしり、空を舞う照明。炎や水のスクリーンに溢れるヒカリ!

▼ パーカッション、電子楽器なんでもござれ。カラダとことばと音のバトルロワイヤル?

▼ 絢爛豪華。はたまた“ド”派手。舞台一面に広がる裾と縦横無尽に動く袖。和か洋かそんな衣裳を身にまとい。

▼ やりたいことが多すぎてここでは書ききれません! 私に仕事をさせてください!!フットワークの軽さを武器に『 麻衣子ワールド 』を炸裂させます。

▼ 明大農学部 → 筑波大学大学院体育研究科卒。「 からだ 」研究続行中。

平野智子( ひらのともこ )

▼ はじめまして。私は在学中にレイ・クーニー作品と出合い、02年テアトル・エコーへ入団しました。劇団の先輩大田創さんのもとで装置助手としてプロの現場を踏み、05年『 マグノリアの花たち 』で演出家デビューしました。クーニー作品とは縁があり、レイの息子マイケルの『 エリック&ノーマン( 07年 ) 』、レイ&マイケルの『 トムとディックとハリー( 08年 ) 』と連続上演させて頂きました。今年は、色々なことにチャレンジしようと4月からエコーの番組制作部門でスタジオ・ディレクターも兼任し、秋には初の作・演出作品をやる予定です。まだまだ個性探しの途中ですが、どうぞ宜しくお願い致します。

デ ー タで見る演出者協会

都道府県別会員数

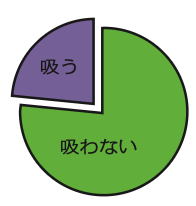

★喫煙率 あなたは煙草を吸いますか?

吸わない37名( 76% )

吸う12名( 24% )

※吸うと答えた人の中で女性が2人、男性が10人。吸わないと答えた人の中で女性が6人、男性が31人。

◆ かつて演出家と映画監督は煙草を吸うのが当たり前で、禁煙の公共劇場でも舞台稽古時には客席に灰皿が用意されたが、もう灰皿が無いので投げられませんね。

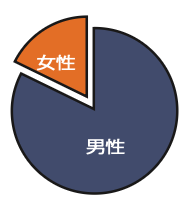

★ 協会員男女比

女性 102 名( 18% )

男性 458 名( 82% )

◆ 40年前は1%だった女性数が18%になったが、半数に近い照明家など他のスタッフと比べるとまだまだ少ないですね。

都道府県別会員数

編集後記

▼ 第1号は戌井市郎・坂東玉三郎両氏に多大なご協力をいただき感謝感謝。広告では本多劇場本多氏に感謝感謝。会員諸氏にひとつでも多くの情報を、会員以外の読者のみなさんには協会の魅力をお伝えしたい。最後に広報部員・編集部員本当にお疲れ様!感謝感謝。( 篠崎光正 )

▼ 読者諸氏、僅か十六頁と思ふなかれ。此処に演劇の未来が宿り、広報部員全員の汗と涙が滲んでゐる。( 篠本賢一 )

▼ アンケートには予想以上の回答、ご協力ありがとうございました。これからもかわいい「 D 」の成長にご期待下さい!( 長沢けい子 )

▼ 演出者ばかりが集まって何かをつくるのはこの協会ならでは。濃くて面白い体験です。( 三谷麻里子 )

▼ 広報部の活動を通して世界がどんどん広がっています。もっと人の輪を広げ、協会を盛り上げていきたいと思います!( 平尾麻衣子 )

▼ 日本演出者協会の運営は協会費で行われております。会費未納の方は、納入をよろしくお願い致します。

日本演出者協会 協会の事業担当

担当理事、および東京、ブロック( 関西・東海 )、準ブロック( 熊本・仙台・札幌 )

【 理事長 】和田喜夫( 【 部名 】部長 ◆ 担当理事 ◆ 部員 )

【 事業部 】宮田慶子 ◆ 青井陽治、鵜山仁、大西一郎、木村繁、菊川徳之助、小林七緒、篠㟢光正、鈴木裕美、深津篤史 ◆〈 東京 〉松森望宏、〈 関西 〉芳川雅勇、森本景文、森下昌秀、有行端、木嶋茂雄、岩崎正裕、椋平淳、井之上淳、〈 東海 〉水野誠子、〈 熊本 〉山南純平、亀井純太郎、〈 仙台 〉米澤牛、〈 札幌 〉清水友陽

【 国際部 】森井睦 ◆ 青井陽治、貝山武久、篠本賢一、堀江ひろゆき ◆〈 東京 〉青柳敦子、家田淳、黒川逸朗、佐々木治己、品川能正、前嶋のの、松森望宏、〈 熊本 〉山南純平、〈 関西 〉坂手日登美、田中孝弥、棚瀬美幸、笠井友仁、〈 東海 〉ほりみか、本島勲、〈 仙台 〉いとうみや

【 広報部 】篠㟢光正 ◆ 篠本賢一、森井睦、流山児祥 ◆〈 東京 〉黒澤世莉、長沢けい子、林未知、平尾麻衣子、三谷麻里子、小川功治朗

【 教育出版部 】ふじたあさや ◆ 木村繁、坂手洋二、流山児祥 ◆〈 東京 〉佐々木治己

【 法務部 】栗山民也 ◆ 小林七緒、ふじたあさや

【 地域交流部 】西川信廣 ◆ 菊川徳之助、松本祐子 ◆〈 熊本 〉村上精一、〈 東海 〉水野誠子、〈 仙台 〉なかじょうのぶ

【 観劇案内 】〈 東京 〉遠藤栄藏、〈 関西 〉堀江ひろゆき、〈 東海 〉金子康雄、横田知世

【 監事 】中村哮夫、福田悦雄

【 評議員 】戌井市郎、内山鶉、瓜生正美、福田善之

【 事務局長 】大西一郎 【 事務 】上田郁子、斉藤由夏

下北沢本多劇場グループ

本多劇場 ザ・スズナリ 駅前劇場 OFF・OFF シアター

「 劇 」小劇場 小劇場 楽園 横浜相鉄本多劇場