# WEBマガジン「D」

『地域で活躍する演出家シリーズ』

【 プロフィール 】

永山智行( 劇団こふく劇場 / 宮崎県三股町 )

1967年生れ。劇作家、演出家。宮崎県の三股町立文化会館をフランチャイズとする劇団こふく劇場代表。2001年『 so bad yea r』でAAF戯曲賞受賞。2006年から約10年間、公益財団法人宮崎県立芸術劇場演劇ディレクターも務め、九州の俳優を集めてのプロデュース公演「 演劇・時空の旅シリーズ 」を企画・演出した。2022年4月に初の戯曲集「 ロマンス / いきたひと / 猫を探す 」( 而立書房 )を刊行。

「 贈り物を、受け取る。 」

2020年、コロナウイルスの感染拡大で、世界中の劇場は「 不安 」の場所となった。そこに身を置くこと自体が、ある種の覚悟を求められる行為となってしまったのである。幸いなことに、わたしたちのホームである三股町立文化会館では、閉館を繰り返し、用心しながらも、どうにか公演活動を続けることができた。そして、そのときに足を運んでくださるまちのひとたちは、これまでの長く深い関わりの中で、劇場や、わたしたち劇団への強い「 信頼 」を持っていてくださることを実感した。「 わたしたちが劇場へ足を運ぶことが、劇場や劇団を支えることになるなら、ちょっと手を貸してやるか 」というような、軽やかで強い意志である。

三股町立文化会館

2001年に開館した三股町立文化会館に、わたしたち劇団こふく劇場がフランチャイズカンパニーとして関わるようになって、今年で21年目。まちのひとたちや、全国の舞台芸術関係者と、どのように「信頼」を醸成してきたかを、ここで振りかえってみようと思う。

○ 三股町立文化会館での出会い

1990年に宮崎県都城市で活動をはじめた劇団こふく劇場が、その都城市の隣町、人口2万5千人の三股町の文化会館と関わるようになったのは、当時、会館担当だった役場職員・内村陽一郎氏からの声かけであった。その最初の依頼は、会館を催事がないときでも子どもたちの居場所にしたいということであった。そこで、毎週木曜日、子どもたちを集めての演劇ワークショップをはじめることになった。それが現在も続く、「 みまた座 」である。

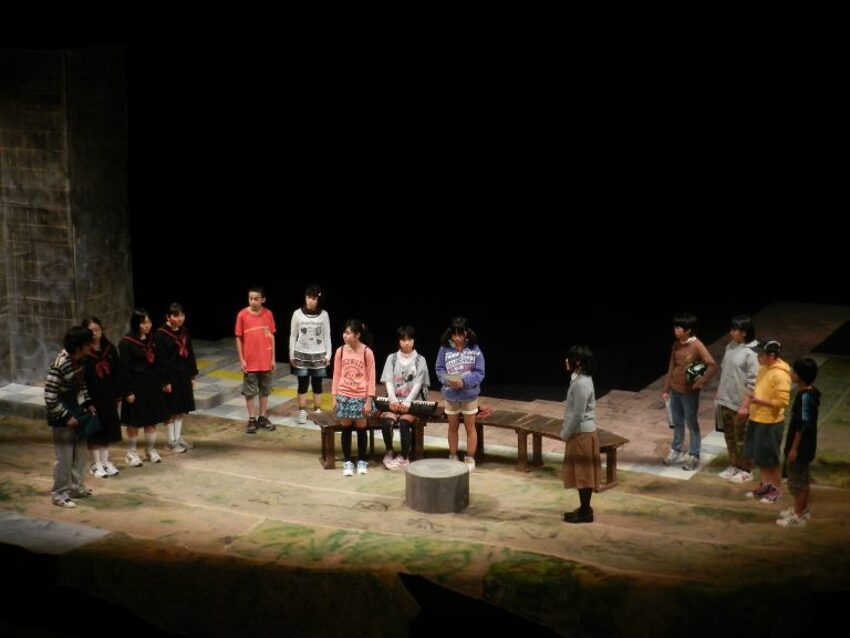

みまた座『 さくらが咲く日 』( 2012 )

毎年6月に開講し、翌年3月に本公演を行う流れは、2004年度のスタート時からまったく変わっていない。今年21期生として活動するみまた座には、すでに親がかつてみまた座に在籍していたという子どもまでがいるようになった。

同じ時期にわたしからの提案で、会館では戯曲講座「 せりふ書いてみる? 」もはじめることとした。毎年6名ほどの参加者が半年かけて短い戯曲を書き上げるのである。

さらに内村氏は、わたしたちの劇団の創作過程も公開して欲しいと、可能な場合は、作品の稽古を会館で行い、さらに上演は会館の自主事業として、わたしたちと共催で行うこととなった。これももちろん、現在まで続いている。

こうして今に至るすべてが、2004年度にはじまった。その当時、そこから先にどんな未来があるかなどの、明確なビジョンは、まったくなかった。ま、走りだしてみればどうにかなるか、という楽観しか持ち合わせていなかった。けれど、振りかえってみれば、ビジョンなんてものがなかったおかげで、その場その場で生まれたものや、出会ったひとたちに合わせて、自由に形を変えていくことができたのである。

さて初年度が終わったとき、戯曲講座で生まれた作品が残った。内村氏は、「 せっかくなので、これを形にできないか 」と言いだした。それじゃあ、とはじめたのが、九州各地の劇団に依頼し、講座でできた作品をホールでリーディング上演してもらう「 ヨムドラ! 」である。 また戯曲講座を受講し、台本を書けるひとがいるのならば、と、翌年度からは、みまた座の3月の本公演の台本も、前年の戯曲講座受講者に書いてもらうこととした。こうして、そこで生まれたものやひとが少しづつ、つながっていく。

○ みやざき◎まあるい劇場

みやざき◎まあるい劇場「 奏でる 」

同じ時期、劇団も、さまざまな出会いの中で、いきあたりばったりと、いろいろな事業に関わることになった。

2001年に平田オリザ氏のワークショップで出会った、宮崎市内の福祉作業所アートステーションどんこやとは、その後もゆるやかにつながっていたが、2006年度の明治安田生命社会貢献プログラム「 エイブルアート・オンステージ」への参加をきっかけに、ともに作品をつくることになった。それが「 みやざき◎まあるい劇場 」というプロジェクトである。

障害の有無や年齢、経験などに関わらず誰でもが参加できる広場としてのみやざき◎まあるい劇場の活動は、現在でものんびりと続いている。作品の上演は、三股町だけでなく、県内各地や東京、福島、鳥取、広島などでも行ってきた。

そのワークショップや、公演、ツアー、そこでの食事やトイレ、入浴などの介助、そして多くの対話などを通し、わたしたちの劇団は、大きな問いを得た。さまざまな不条理をそのからだに抱え、それでもここに在ることの強靭な美しさ。わたしたちの作品の俳優の舞台上での有り様はそのように美しいだろうか。 昨今流行りの「 社会包摂 」の文脈でこのみやざき◎まあるい劇場の活動を捉えられることが多いが、わたしたちはただ、「 人間の存在の美しさ 」という根源的な問いが、この場には溢れていて、その問いに向き合う喜びのために、このプロジェクトを続けているに過ぎない。そうして実際に、この、みやざき◎まあるい劇場での作品づくりを通して、わたしたちの劇団での作品づくりも確実に変わっていった。

『 水をめぐる2 』( 2010 )

『 ただいま 』( 2015 )

『 ロマンス 』( 2021 )

2008年から3作をつくった『 水をめぐる 』シリーズ、2015年初演の『 ただいま 』、2021年初演の『 ロマンス 』。どの作品も、それぞれの俳優が自身の人生を背負い舞台上にいま立っている、そのことの美しさを、負荷のかかる様式で表現しようと、みんなで長い時間をかけ、もがきながらつくった作品である。そうしてその作品を、再演を重ねながら、数年に渡り、北海道から沖縄までの各地で上演し、それぞれの土地に暮らす人々と出会い、語り合う。劇団こそが、演劇作品をつくる最適の形であるとわたしが信じる所以である。

○ みまた演劇フェスティバル「 まちドラ! 」

さて、また三股町に戻ろう。

みまた座や、戯曲講座、ヨムドラ!も毎年続き、さらにわたしたちは、町内の小学校での学校公演も隔年で行うようになっていた。

そうして迎えた2011年12月。文化会館の開館10周年記念として、町民参加の演劇作品『 おはよう、わが町 』を上演することになった。

『 おはよう、わが町 』( 2011 )

それまでの戯曲講座の参加者が台本を書き、みまた座の子どもたちも出演し、また三股町在住の音楽家や、伝統芸能団体、さらには町長も出演する大きな舞台となった。中でも公募で集まった出演者に、みまた座のOBや保護者、みやざき◎まあるい劇場のメンバー、役場の若い職員などが参加してくれたことはほんとうに嬉しいことだった。毎年、こつこつと地道に積み重ねてきた時間が、確かなものとして、そこにあるのを強く感じた。

公演は盛況のうちに終わったのだが、そこからがまた、次へのはじまりでもあった。参加した町民出演者たちが、「 まだ何かやりたい 」と言いだしてきたのである。とは言え、毎年、同じ規模の町民参加舞台をつくるのは難しく、当時の会館担当の役場職員・岩元勝二氏とともに頭をひねり、それまで6劇団に上演をお願いしていた戯曲講座作品リーディング公演「 ヨムドラ! 」を、3作品はこれまでと同じく劇団に上演を依頼し、残り3作品は町民チームを編成して上演することとした。さらに、その前年に、鳥取県鹿野町での「 鳥の演劇祭 」に参加していたわたしは、そこでの愉しさを三股町でも再現したく、まち歩きをしながら演劇作品を観るという形式を提案した。早速岩元氏は、役場に掛け合い、文化会館周辺の、使わなくなっていた町の施設や、新しく三股駅にできたギャラリーを使えるようにした。こうして、町内の3施設を小劇場に仕立てあげ、まち歩きをしながら、戯曲講座作品のリーディング公演を観る「 まちドラ! 」という演劇フェスティバルが2012年からはじまることになった。

まちドラ!2014 / ツアーコンダクターと歩くひとたち

まちドラ!2018 / 開演前・ツアーコンダクターによる前説

毎年、下は高校生から上は80代までの老若男女の町民が20名ほど参加してくださり、また全国から、このフェスティバルに足を運んでくださる方も多い。各会場の移動は、俳優が扮するツアーコンダクターが案内していくのだが、その中にはさきほどまで舞台に立っていた町民がいて、このあと舞台に立つ劇団の俳優もいて、全作品を観てやろうと県外からやってきたお客さんもいて、その様子を「 何があったんだろう 」と遠巻きに見ている近所の人たちがいて、と、この景色が、「 まちドラ! 」というフェスティバルを象徴しているようにも思える。

まちドラ!2018 / 町民チーム

○ 受け取る、という物語

今年で35年目を迎える、わたしたち劇団こふく劇場の活動であるが、これまで書いてきたように、ずっといきあたりばったりでやってきた。けれどこの作法の要諦は、まず、出会ったものを誰かからの贈り物として受け取るというところからはじまる。受け取ったものをわたしたちなりの形でお返しする。あるいは次の方へと贈る。するとそこにまた新しい出会いが生まれる。そうしてこの循環ははじまるのである。だから、いま、わたしはあらためてこう言いたい。出会ってくださったみなさん、ほんとうにありがとう、と。