LEARNING

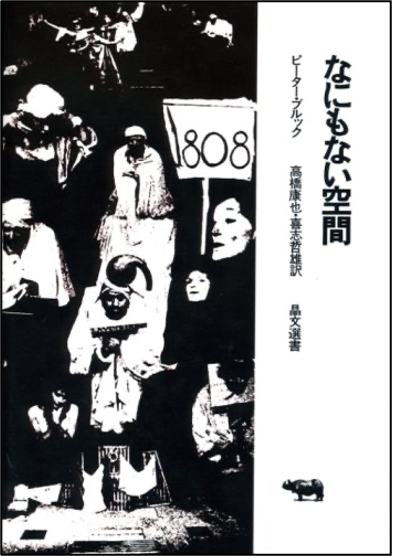

『 なにもない空間 』

ピーター・ブルック著

高橋康也、喜志哲雄 訳 晶文社 1971 年 ( 晶文選書 )

ISBN 4794921675

The Empty Space ( 1968年 )By Peter Brook

◆ 目次

Ⅰ 退廃演劇

Ⅱ 神聖演劇

Ⅲ 野生演劇

◆ 著者「 ピーター・ブルック 」について

職業・肩書:演出家、映画監督、国際演劇創造センター ( CICT ) 主宰

国籍:英国

1925年3月21日 ~ 2022年7月2日

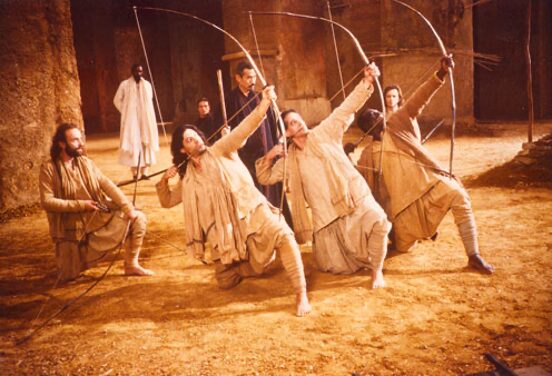

出生地:ロンドン

経歴:両親はロシア人。17歳の時から演出を始め、1945年20歳の時最年少の演出家としてロイヤル・シェイクスピア・カンパニー ( RSC ) の演出家となり、’47年英国王立オペラ劇場制作主任に就任。’50年代は英国・欧州・米国で数多くの作品を演出。’62年ストラトフォードに戻り、新RSCの専任演出家となり、「リア王」を演出。’70年RSCを離れ、パリに国際演劇研究センター ( 現・国際演劇創造センター,CICT ) を創立し、国際的な演劇活動を始める。欧米のほか、日本やアフリカ、中東のメンバーを加え、“異なる者の出会い”で新しい劇を作り上げていく、異文化交流の先駆者。’60年代半ばから映画監督も手がける。日本にも公演のため数度来日。他の代表作は「 マラー / サド 」「 真夏の夜の夢 」「 イク族 」「 カルメンの悲劇 」「 マハーバーラタ」「 桜の園 」「ボザ・アルベール」「 テンペスト」「 ドン・ジョヴァンニ 」「 魔笛 」、映画では「 三文オペラ 」( ’52年 ) 、「 蟬の王 」( ’62年 )、「 マルキ・ド・サドの演出のもとにシャラントン精神病院の患者たちによって演じられたジャン = ポール・マラーの迫害と暗殺」( ’67年 )、「 リア王 」( ’69年 ) 、「 カルメンの悲劇 」( ’83年 )など。また著書「なにもない空間」( ’68年 )などがある。現在、パリのThéâtre des Bouffes du Nordの演出家。ナイト爵位を叙せられる。( 出典 日外アソシエーツ「 現代外国人名録2016 」 )

◆ 概要

――《 なにもない空間 》をひとりの人間が横切る、もうひとりの人間がそれを見つめる、それだけで演劇行為は成り立つ――あまりにも有名なこのフレーズから始まる本書は、もしかしたら20世紀、世界中で最も読まれた演劇書ではないだろうか。それは、押しなべて言えば、ピーター・ブルックが、20世紀最高の演出家だという意味でもある。本書は、ピーター・ブルックの演劇論、「 退廃演劇 」「 神聖演劇 」「 野生演劇 」「 直接演劇 言及している。ここでそれらを詳しく解説することは避けるが、それらがいったいどんなものなのか、それを知らずして20世紀の演劇は語れない。ピーター・ブルックの演劇創造の旅は、17歳の時、シェイクスピアと同時代の劇作家クリストファー・マーロウ「 フォースタス博士の悲劇 」演出から始まるのだが、その後もピーター・ブルックの創作活動は、常に前衛の追求であり続けた。前衛であり続けるということは、自らの過去を乗り越え、新たな局面を探求しつづけることでもある。例えば、400年前に書かれたシェイクスピア劇を古典劇ではなく、まさにベケットにも通じる現代劇だという概念を打ち出し、それを実践したのは、ピーター・ブルックだ。また、世界中の俳優を集め、国境や人種を越えた世界規模の演劇を実現したのもピーター・ブルックだ。そして、本書は、20世紀の演劇を語る上で、外すことのできない「 スタニスラフスキー 」「 メイエルホリド 」「 アルトー 」「 グロトフスキー 」「 ブレヒト 」「 ベケット 」らの演劇との対比をからめながら、現代社会の中で演劇がどのように堕落しているか、そして、演劇の本来の魅力とは何かという根源的な問いを発し、その回答を探し求める思索の旅でもある。時代を超えて世界中の演劇人にとって、啓発のことばに満ち溢れているマニュフェストなのだ。著者は「演劇には決まった方法などありはしない」という。その言葉の示す通り、本書での語り口は、堅苦しくてつまらぬ理論書よりも、はるかに魅力的であり、そして、深い思索を感じるのだ。まさに、読むピーター・ブルック劇ともいえよう。

本書の結びは、――劇をするのは大変な努力が必要だ。しかし、わたしたちが努力を遊びとして体験するなら、それはもはや苦しい努力ではない。劇( プレイ )は遊び( プレイ )である。――と綴っている。

次世代演劇を創造しようとする若い人たちに是非とも読んで欲しい一冊である。

◆ 日本におけるピーター・ブルック

世界中の演劇人が話題にした新作舞台が日本に上陸した1973年5月、「 真夏の夜の夢 」 ( シェイクスピア作 / ピーター・ブルック演出 )が日生劇場( 東京 )で開幕。簡素な白い舞台に役者たちが繰り広げた注目の劇は、満員の客席を笑いの渦に巻き込みながら興奮の中 で幕を下ろし、日本演劇界に衝撃を与えた。本書のタイトル「なにもない空間」は、実は日本の演劇には馴染みの深い発想で、能との共通点を数多く見出すことができる。奈良時代に中国から渡来した「散楽」が由来と考えられている能は、室町時代後期には現在の能舞台形

式が定着たが、その空間表現はまさにピーター・ブルックの云う「 なにもない空間 」で、彼は来日中に「 能 」への興味を何度も口にしていた。リアリズム演劇が主流だった当時の日本演劇界は「なにもない空間」を受け入れ、それからは稽古場での発想から演出を決定するワークショップ方式などが取り入れられるようになった。

篠﨑光正

MITSUMASA SHINOZAKI

篠本賢一

KENICHI SHINOMOTO

◆ 参考動画( You Tubeにて視聴可能 )

PETER BROOK_ THE TIGHTROPE

邦題「ピーター・ブルック世界一受けたいお稽古 」( 2014年公開 )

A Midsummer Night’s Dream

邦題「 夏の夜の夢 」

The Mahabharata

邦題『 マハーバーラタ 』